制作事例

食品開発展の展示ブース

今回は10/2-4に開催された食品開発展にご出展されたセルマーク・ジャパン様のブースプランの方を紹介致します。

今年で2年目のお付き合いとなるセルマーク・ジャパン様。

ありがたいことに今回も食品開発展にご出展されるとのことでお声掛け頂きました。

昨年の記事はこちら

お打ち合わせの際にお伺いしたご要望の昨年同様「未来感」は引き続き取り入れ、その他はお任せとの事で、一度コンセプト案をご提案させて頂きました。

各所にアンドンのコーナーサインを取り入れ、ショーケースをイメージした什器など細部にこだわった、未来感、高級感のあるコンセプトデザインをご提案。

こちらにて大枠のOKを頂き、照明や配色、グラフィックを追加、調整していき、下記の様なデザインでご発注頂きました。

※ 確定した小間位置が反転した場所でしたのでブースが反転しております。

エンディング産業展の展示ブース

エンディング産業展2019 施工事例

株式会社ルーツ様

こちらは8月に開催されましたエンディング産業展の事例となります。

御出展企業様は仏具の企画・開発・製造販売を行っております、

株式会社ルーツ様となります。

[WatoWa][和輪話]というブランディングコンセプトがあり、こちらをブースデザインにて表現したいというご要望でした。

エンディング産業という事で、どうしても重く暗くなりがちな展示会ですが、「和」というのを前提にデザインさせて頂いた初案がこちらとなります。

黒を基調としたデザインに木目と間接照明、ポイントでホワイトのラインを入れる事で、シックなイメージながらどこか暖かいイメージもある造作物としました。

ポイントとしては通常6mで1本入ってしまう構造用の柱を天井のルーバーにて支える事で9m柱無しという通常あまり見られない開放感のあるデザインとしました。

途中で展示品の内容が変わり、カラーは白となりましたが、

ブース内に畳の小上がりを設置し、製品を展示する和室風の造作を追加で入れ、より「和」のイメージを強調する事が出来ました。

小上がりは箱組みにし、キャスター付きで1畳を1ユニットとする事で、

L字型にも長方形にも組み替える事が出来るようにし、会期終了後もオフィスのショールームでも使用出来る様にさせて頂きました。

展示エリアは余計な色を使わない事によって、製品の色味や和紙の質感を邪魔しないようにし、ダウンライトにて照らす事でただ並べているだけではなく、

しっかり「ディスプレイ」するという事を重要視しました。

余分なほど明るくするというのは非常に重要で、明るいところに目が行きやすいというセオリーはブースデザインにおいて最重要視すべきポイントだと我々は考えます。

全体としては明るく開放感もあり、非常にまとまりのあるデザインになったかと思います。

また次回御出展の際はよろしくお願い致します。

水俣の海を楽しむ

「水俣の海を楽しむ」をテーマに2019年8月31日・2019年9月1日

熊本県水俣市の湯の児海水浴場にて第二回水俣SUPBAY&SUP西日本選手権が開催されました。弊社ではイベント運営・企画・施工の面でサポートいたしました。

第1回目と同様に地域活性化、観光PR事業、街の再生事業の一貫として環境首都である水俣市の観光資源・産地などを再活性化する取り組みがはじまりました。

観光PR、物産展を展開するのではなく、再生した水俣の海を主役として、地域活性化、観光PRを事業として展開します。昨年度から、地元のSUP参加者、水俣行政の方々が積極的に参加をしていただきました。地元の人たちの活気があり、水俣の観光・地域活性化に向けたエネルギーを感じた次第です。

設営準備を行いました。地元の旅館にも、MINAMATASUPBAYのポスターを掲載していただいており、地元も歓迎ムードでした。

初日の開会式は、あいにくの雨でしたが、大会レースがはじまるころには晴れに変わり、湯の児ビーチ一体をレースに変貌。

午後には、くまモンが応援にかけつけてくれました。会場は、大変盛り上がりました。

無事に初日が終了し、水俣市さん主催の懇親会に参加。市長の挨拶にて、県外から参加選手に水俣の魅力をお話いただきました。

翌日は、大雨と雷雨にあい、予定していたドラゴンサップは中止となりました。

また同時開催で、キッズ向けイベントを開催いたしました。普段なかなか体験できない内容のイベントを盛り込みました。

初日は、ミズノスポーツが提供する子ども達の運動能力があがるスポーツ体験イベント

体感を鍛える、SUPネス、SUPヨガを開催いたしました。

2日目は、ストライダー体験イベントを開催いたしました。あいにくの雨でしたが、参加した子供たちはとても喜んで頂きました。

2日目は、雨と雷が重なり中止となるレースがありましたが、2日間無事に終えられることができました。来年は、さらに大きくし、MINAMATASUPBAYの集大成となる規模を大きくしたイベント企画・運営・施工を予定しております。

地域活性化の一環として、今後ともお手伝いさせて頂きます。

3店舗目達成! 元町彫金工房

1店舗目の内装から関わりのある株式会社鎌倉彫金工房様の工期3ヶ月を有した3店舗目の紹介です。

株式会社鎌倉彫金工房様は鎌倉の御成町に本店を構え、結婚指輪やペアリングなどの指輪を実際に体験しながら彫金ができるお店を展開している企業様です。

1店舗目の改装工事に続き、以前ブログで紹介した鎌倉大町の2店舗目の内装工事(ブログで紹介)から、今回は横浜の中華街からほど近い元町クラフトストリートに面する店舗の内装工事依頼をいただきました。

2019年2月、良い物件を見つけたと連絡があり、オーナー様と現調しました。

5月まで現テナント様のお店がオープンしているとの事で、中を見る事が出来ず、また古い建物であったため、建設時の図面も残っていませんでした。

現調では木造であることを確認し、かろうじて見ることが出来た2F部分と1Fの店舗裏側から、本柱の位置などを大凡把握したくらいで本案件の内装工事を受注しました。

2019年5月、前テナントさんの引越しも終わり、いざ解体工事です。

オーナーさんの希望は何と言っても開放感を出したいという事。

壁面は全て白で統一し、その他は木目と黒をバランスよく入れたいという事でした。

またデザイナーである私の描く今回の店舗のコンセプトは「オーダーメイド」。

オリジナルの指輪を作るお店だからこそ、店舗内装にも量産されている建材は出来るだけ使わず、ドア、窓、家具、FIXなど可能な限り特注品で仕上げたいと思いました。

解体初日。

初めて見る1Fの店舗側の姿。。。正直、唖然としました。

真ん中には大きな壁が存在し、また中二階の様な段差も存在していたのです。

想像したいた以上に厄介な作りです。

完成した際のイメージ、プランを練り直し、壊せないエリアを慎重に見極めながら解体を進めます。

古い建物である事、また図面がないため、建物全体の強度を保つためにも大切な行程です。

約3週間で大体壊れて、大体のイメージが湧いてきました。

ここからは再度図面と実際の建具の寸法を確認し、新たに生まれ変わる店舗へと仕上げていきます。

外壁のイメージもオーナーの思い描くものとは異なるため、モルタル塗りと追加壁面を貼り、フラットに仕上げていきます。

構造上残さなくてはならない柱は傷がひどいため、一度コンパネを入れた後、メラミンを使い化粧を施します。

壁紙も終わり、床を入れます。

ここからはラストスパート!外のタイル仕上げとFIX工事、エアコンなどの設備工事と続きます。

梅雨が長かったこの年、なかなか外壁を終わらせる事ができません。

ようやく7月の中旬になり天気も回復。モルタルの上に下地の塗装を入れ、ジョリパットで仕上げます。

7月中旬からは打って変わって、猛暑の日が続きます。

エアコンが効かない中完成に向けて、皆汗だくで作業を進めました。

ようやく家具も届き、完成に近づいてきました。

7月下旬、清掃と細かな修正をして、引き渡しの日。

オーナーからは何一つ文句がないとお褒めの言葉をいただけました。

この三ヶ月間、悪天候にもめげず、最後までアイディアを出しながら共に施工に携わってくれた多くの職人さんに感謝します。

辛かった仕事って、最終的には人間の暖かさを感じたり、同じ釜の飯を食っている一体感が生まれ、いい思い出になりますよね。

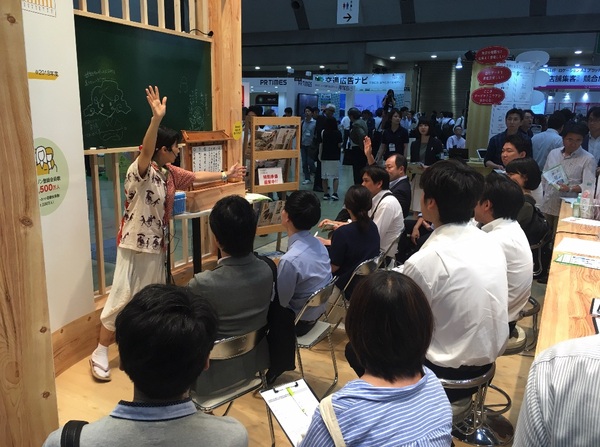

広告宣伝EXPO・販促ワールド vol:2の展示ブース

販促ワールド2019

広告宣伝EXPO 株式会社千趣会様

続きまして同じく販促ワールド内にて同時開催されておりました広告宣伝EXPO2019の施工事例をご紹介させて頂きます。

ご依頼頂きましたのは弊社にとっても定番となってきました株式会社千趣会様。

通販サイトであるベルメゾンをご存知の方は多いのではないでしょうか。

今回お打ち合わせにお伺いさせて頂きまして伺ったのは

「去年のブースが最高だった」「今年も同じで良い、何も変えなくていい」

でした。

ブースデザインをする者にとってこれ以上に嬉しいお言葉はないです。

昨年と小間の向きが逆だったため、全て反転となってはいますが、本当に全く全て同じデザインで、初回のお打ち合わせから設営初日まで特に追加変更なく、

逆に本当に良いのかと不安になるくらいでした。

ただ、1点懸念点として挙げられていたのが「なんでベルメゾンが出展?」

という声が多いという事。

恐らく多くの方がベルメゾン=通販サイトという認識でおり、広告・宣伝EXPOと結びつかない方が多かったそうです。

そこで新しい手法としてブース内にて「紙芝居」の上映を行いました。

弊社のご提案では無かったのですが、ご担当者様のお知り合いにプロの紙芝居氏の方がおり、ご協力を頂きましてデジタル時代の中あえてアナログの紙芝居という非常に面白い試みでした。

結果非常に多くのご来場者の方に見て頂き、面白おかしく出展サービスをご案内できたそうです。

ブースデザインを変えなかったことにより昨年の印象のまま「あ、今年も千趣会さん出てるんだね」というイメージ戦略も成功したのではないかと思います。

次回御出展の際もよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

広告宣伝EXPO・販促ワールド vol:1の展示ブース

販促ワールド2019

看板・ディスプレイEXPO ラング株式会社様

今回は6月に東京ビッグサイトで開催されました看板・ディスプレイEXPO2019の施工事例をご紹介させて頂きます。

ご依頼頂きましたのは例年お世話になっております株式会社ラング様。

今回は販促関係のツールや、ウインドウシートメディアの展開を主に、ブース全体の世界感の統一を重視したブースデザインのご依頼でした。

最初にご担当者様とお打ち合わせさせて頂きました際に伺ったのが、

「スポーツショップみたいなブース」「全体的に荒々しく、クールなイメージ」でした。

展示商材を出来るだけ多く、かつゴチャゴチャせずに「ディスプレイ」するという中々やりがいのある内容で、展示手法の統一と全体のまとまり感が非常に重要となる要件をクリアするために、まず決めたのは什器のデザインでした。

メインとなる3台の什器は全て同じデザインで作成し、制限目一杯まで高さを出しつつ、かつ圧迫感を出さないよう、出来るだけ細く組めるように設計。

表側と裏側の目線の箇所はアクリルをはめ、製品であるウインドウシートを展示。クリエイティブデザインを統一することによって一体感を出しました。

什器内には製品を展示出来るよう底上げをしてあり、バナースタンドや、クロス系のメディアを吊したり出来るようにしてあります。

背面の壁はあえて展示を少なくし、ゴチャゴチャする事がないようにスッキリとまとめ、光り物の展示にて最低限目立つようにしました。

今回新たな試みだったのはお持ち込みのモニターに被せる木枠を作成し、

ロゴを切り抜いた商材を貼り付けることによって「動く」ロゴを作成しました。

安価かつ、目を引くロゴ看板で足を止められる来場者の方が多かったそうです。

仕組みとしてはなんて事はないのですが、こういう発想力こそ重要なのではないかと思います。

ブース内にあるサイン関係、グラフィック関係は全てラング様の商材で構成されており、それらを邪魔する事が無いように仕上げ材にほとんど色を使っておりません。コンクリート調のグレーと黒のモノトーンのみで構成されたブース、展示会ブースらしく無いショップのようなデザインになったと思います。

最初から明確なコンセプト、世界観をご担当者様と共有する事によって、

お互いブレる事なく、「こうしたい」「ああしたい」を伝え合いながら進める事ができます。

結果満足のいく物が出来上がり、来場者の方に「今年のブースかっこよかったよ」と言って頂けたとのお言葉を貰えるのが何より嬉しいですね。

ただ、出し尽くしてしまった感もあるので、さて来年はどうしようかと悩みます・・・。

今後とも「とにかくかっこいいブース」ならリオエンターテイメントデザインと思って頂けるよう頑張ります。

次回御出展の際もよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

セキュリティショー 2階建造作の展示ブース

今回は3月に東京ビッグサイトで開催されましたセキュリティショー2019の施工事例をご紹介させて頂きます。

ご依頼頂きましたのは株式会社サンデジタルシステム様 主に監視カメラなどのセキュリティ機器を中心とし、店舗から個人宅まで幅広くサポートを行っている企業様です。

最初にご連絡を頂いた際に伺ったのは「とにかく目立つように」「ブース内に家と店舗のイメージを作りたい」でした。

小間サイズは9m×6mの6小間でしたので、展示スペースの確保とご要望である「家と店舗のイメージ」をどこまで両立させるかが課題となりました。

通常であればブース内にカフェ風の造作を作ってみたり、ソファを置いて商談スペースを作成したりするのですが、それをやってしまうと製品の展示スペースが足りなくなってしまうので、本来の御出展の趣旨から逸れていってしまいます。

諸々検討の結果、弊社が出した答えは「2階建」でした。

通常展示会のレギュレーションでは天井構造と2階建構造は原則不可であり、消防法に乗っ取った安全設備、防火設備を設置の上で許可される場合がほとんどです。

今回のプランでは2階建ですが、あくまで「人が立ち入らないディスプレイエリア」としたため構造上の問題はクリアできました。

同時に2階に家具を配置出来るようになったため、通常はデッドとなる「縦の空間」の活用ができました。

同時にLANや映像ケーブル等の配線の取り回しが行いやすいよう、すべての構造物が繋がっていて、展示台内に集約したHUBからすべての台にLANケーブルが飛ばせるようになっております。

配線の事を考えずに設計してしまうと、後々露出のケーブルだらけで汚くなってしまったり、踏むことによっての配線トラブルの元になるので、こういった展示内容では特に気をつけさせて頂いております。

当初出させて頂いたプランから大きくブレる事なく数回のイメージ修正にて完成を迎える事が出来ると弊社の思いが上手く伝えられた気がし、非常に嬉しく思います。

また次回御出展の際はさらに驚きを生み出せるよう努力してまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

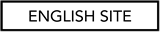

ドラッグストアショーの展示ブース

3月、幕張メッセで開催されたドラッグストアショーにてオムロンヘルスケア株式会社様ブースのデザイン、装飾施工と企画、運営を行いま した。

オムロンヘルスケア株式会社様は血圧計や体重体組成計など健康機器類を主に販売されている企業様です。

昨年の9月という早い段階でご出展のお話を頂き、

最初のお打ち合わせで「0 EVENT」と呼ばれる健康習慣の啓発活動の周知とブースデザインを派手でない、いかがわしくない、カジュアルでないというご要望を頂きました。

またドラッグストアショーは他の展示会とは毛色が違う展示会であるため、 来場者にもBtoB→製品とシステムの紹介、その後の進展 BtoC→SNSでの拡散、ノベルティ配布、その他キャンペーンとしっかりとした 目的を設定致しました。

お打ち合わせの内容とオムロン様の血圧機(HEM-7600T、HEM-7281T)や体重体組成計(HBF-701)を見た時のイメージを軸にコンセプト を決め、コンセプトデザインをご提案致しました。

コンセプトは製品の特徴た他社との差別化を「圧倒的な世界感」、「見たこともないデザイン」で表現。 丸みを用いた造作やノベルティで「人の優しさ」、「思い、気持ち」を出しました。 デザイン提案と同時にSNS拡散に用いるコンテンツとそれに付随する運営周りについてもご提案。

大枠はOKを頂き、展示周りやコンテンツの選定とそれに付随した回遊計画、レイアウト、ノベルティ選定等詰めていきます。

ブースが少し冷たい印象があったので木目を取り入れたよりあたたかみのあるデザインを提案させて頂いたり、漫画風に写真の取れるコン テンツを取り入れたりと試行錯誤を繰り返し。。。

今度はすこしあたたか過ぎました。笑

上手く「カッコよさ」と「あたたかさ」を共存させるにはどうするかという問題が出てきました。

そこでブースの内と外でアプローチを変えてデザインしました。

オムロンヘルスケア様の製品はデザインに富んでおり、使っていない時は家具の一つといったキーワードを元に、ブース内は生活感のある アットホームなグラフィック、文言でオムロンヘルスケア様の世界観を表現し、 ブース外は特徴的なアーチ造作を生かすようあまり情報は取り入れず洗練されたイメージを表現しました。

これにてデザイン、造作のOKを頂きました。 同時にコンテンツの方もSNS拡散を促すプリクラをで決定!

造作やスタッフ、各入稿データ等発注を完了させ、いざ設営へ。 ネックなのは設営が実質1日という点。

建て込みが始まるや否やどんどん建っていきます。

経師も貼れるところから進んで行き、予想以上に進みが早く一安心。

アーチ部分が立ち上がったと同時に電飾を仕込んで行きます。

電飾の点灯チェックも確認し、フィルムで塞ぎます。

不安だったRがぶつかる箇所も上手くやって頂きました。 そして各種サインやグラフィック、モニター、バルーンと終わりが見えてきました。

パースと変わらない完璧な仕上がりになりました。

ブース外影落ちで抜き行灯がより目立ち、ブース内は照明を多く入れ明るく想像以上の仕上がりでした!

デザイン先行で進めていたため、なかなか難しい造作になってしまいましたがさすがの仕上がり。

業者の皆さんいつもありがとうございます。

今回はブース、グラフィック等デザインのみならずスタッフ派遣やユニフォーム発注など企画・運営でもトータルにサポートさせて頂きました。

弊社のクリエイティブチーム、プランニングチームにとっても非常に自信につながる内容となりました。

展示会のブースデザイン、施工、イベント企画、運営なら

〒106-0031

東京都港区西麻布1-15-7 モダンフォルム西麻布ビル パートll 5F

tel 03-6459-2079 fax 03-6459-2089

HR 名古屋 株式会社ネオキャリア様の展示ブース

名古屋、ポートメッセで開催されたHR EXPOにて株式会社ネオキャリア様ブースのデザイン、装飾施工を行いました。

2000年に創業したネオキャリア様はこれまで、人材関連事業を中心に、新卒・中途のキャリアコンサルティングから、介護や保育、医療従事者をはじめとするヘルスケア領域、さらにはアジア各国での人材紹介やBPOなどを通じて、事業のドメインを拡大しております。

近年では、こうした「リアル領域」での強みをそのままに、HR Techなどの先端テクノロジー、バーティカルメディア、集客メディアの運用など「ネット領域」にまでその領域を広げ、成長を続けている企業様です。

ネオキャリア様が扱うインターネットプラットフォーム 「JINJER」にて弊社は過去3年に渡りブースのデザインを行なっております。

年間数回ご出展されており、来場されるお客様により印象深いブースにするため、年間デザインコンセプトを設定し、施工しております。

毎回デザインを変更するよりも、一定のコンセプト内でデザインをした方が来場者様への印象はより深まります。

こちらのブースはHR東京

そしてこちらがHR名古屋です。

今期で採用したデザインは黄色く光る氷柱の様な造作です。

過去にもブースの主となる造形物を設定し年間数回ご出展される方法で、成功されてきました。

カッコよく、存在感のあるブース

このキーワードは毎度希望されており、コンセプトの中に必ず含ませてデザインしております。

HR名古屋ではJINJERの他にもネオキャリアグループであるネオラボ様とエニグマ様のブースも同時に弊社にてデザイン・施工しております。

同じグループでも、個々の特徴をいかしたコンセプトで展開させていただいております。

ネオラボブース

エニグマブース

来期はどの様なコンセプトで臨むか、すでに社内では様々なアイディアが出ております(秘)

さらに進化した姿をお披露目できる様、努力してまいります。

Rio maga Vol.6

この業界で仕事をする様になった切っ掛けは?

ー 高校生までは今のデザインとは無縁の部活やアルバイトに励む普通の学生でした。

いざ大学の進路を決める際に将来何になりたいと考えた時に朝スーツを着て出社をしてと、イメージの湧く普通の仕事は嫌と思いました。

そこであるアニメ映画の特典DVDを見た時の事を思い出しました。

その特典DVDには映画ができるまでのメイキングで、0からなにかを作り出すことに惹かれたのと同時に、イメージの湧かない、普通ではない仕事、面白そうと思いデザイン系の大学へ進学しました。

大学ではイラストや映像、空間などデザインの中で様々な分野がある中で、人が常に関わっている「空間」に非常に興味を持ち専攻していました。

そして就職の際「空間」の中でも多くの人を巻き込み、エモーションを生むイベント業界を希望し、ご縁が有り今に至ります。

前職ではどんな仕事をやっていましたか?

ー 都内のデザイン系の大学で空間を専攻していました。ですが真面目な学生ではなかったと思います。笑) 例えばフォトショップの授業で課題そっちのけで友達の顔を切り抜いて合成したりといった具合で。笑笑)

でも操作など教えてもらうよりこれがしたいから自分で調べるといったほうが私は覚えられるので今となってはそれも良かったなと思うんです。多趣味で調べ物が好きだったことも幸いしたと思います。

また自分の持っていない趣味を共有してくれる友達も多くいたこともありがたかったです。知らないことを知ることが大学生活で一番学んだことかと思います。

今でこそ展示会をメインにお仕事をしていますが、リオエンターテイメントデザインに入る前は展示会が毎週開催されていることなんて知りませんでした。

展示会は多種多様で普通に生活していたらまず関わらないだろう業界も少なくはなく、そういった世界も知れる事は非常に楽しいです。

一番印象に残っている仕事ってありますか?

ー 新規のお客様へ出したプランが全く変わらずその場で決まった案件が印象に残っています。ヒヤリングとお客様との関係性が上手く出来たと思い、非常に印象に残っています。

デザインも自分の中では初めてイメージをすんなりと形に出来てバチっとハマったことを覚えています。実際に会期を終えたお客様からも非常に好評を頂き、その出展製品のブランディングやHP制作もいずれはお願いしたいと言われた時は非常に嬉しかったです。

しかしわからないもので今そのブースを見ると、「今ならもっと・・・」と思ってしまいます。

少しは成長出来ているのかなと思うのと同時にいつになったら本当に納得出来るのだろうかと怖くもなります。

人生をかけてこの問いを解いていこうと思います。笑

仕事をしていて楽しいと思う時はどんな時ですか?

ー やりたいと思っていた業界で仕事ができているので基本的にいつも楽しいです。よく入社後のギャップなど言われている人がいますが、私の場合あまり感じていないのも要因かもしれません。

また就職活動の際に営業、デザイン、現場、など全てに関われる会社を探していました。様々な会社説明会にも行きましたが部署ごとに細分化されてしまっていてそんな会社あるのか?と思っていました。

でも、あったんです。笑 本当に全部やってます。笑全部に関わりたいと口で言うのは簡単ですが、実際メチャクチャきついです。

それ以上にやりきった時の達成感は代え難いものなんですけどね。イラスト然り、映像に然り、デザインは横の繋がりがあり、展示会はそれが特に強い。

様々な知識や技術が求められる業界で、その全てに関われる会社。環境的には申し分ないです。

あとは私自身の問題なのでもっと成長できるように頑張ります。

今後のリオエンターテイメントデザインに関してどう考えてますか?

ー 弊社には男しかいなく、みんなが個性の塊のような強烈なキャラクターを持っています。まとまりがあるかと言われれば、もっと徹底している企業さんはいっぱいあると思います。

でも全く無く自由気ままと言うわけでもなく、根っこの部分でみんな同じベクトルに向いていて情熱があるからこそ成り立っている関係性だと思います。

同じベクトルを向きつつそれぞれが違うアプローチをしていて、それを咎める社風も人もいません。○の考えがあれば□もある、△だってある。

1+1=2じゃ無いような化学反応が起こせるのがリオエンターテイメントデザインの色だと思います。他の方々の強烈なキャラクターに埋もれない様、私らしさを磨き成長していきたいです。

月間カレンダー

最新の記事

月別アーカイブ

- 2026年1月 (2)

- 2025年12月 (5)

- 2025年11月 (10)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (7)

- 2025年7月 (6)

- 2025年6月 (11)

- 2025年5月 (5)

- 2025年4月 (7)

- 2025年3月 (6)

- 2025年2月 (5)

- 2025年1月 (8)

- 2024年12月 (5)

- 2024年11月 (8)

- 2024年10月 (8)

- 2024年9月 (7)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (6)

- 2024年6月 (6)

- 2024年5月 (8)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (10)

- 2020年12月 (3)

- 2020年10月 (2)

- 2019年11月 (2)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (1)

- 2019年6月 (2)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (2)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (4)

- 2018年9月 (4)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (3)

- 2018年2月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (2)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (1)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (1)

- 2016年12月 (2)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (2)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年2月 (1)

- 2016年1月 (2)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (1)

- 2015年9月 (1)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (1)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年4月 (5)

- 2015年1月 (1)

- 2014年12月 (1)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (1)

- 2014年4月 (1)

- 2014年2月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (1)