コラム

コラム一覧

展示会ブースで動画を流す効果とは?種類・作り方・費用相場をわかりやすく解説

展示会場で来場者が足を止めてくれるかどうか、その勝負はわずか3〜5秒で決まります。ITシステムやクラウドサービスといった無形商材を扱う企業にとって、この短い時間で自社の価値を伝えることは簡単ではありません。

では、その数秒でどこまで自社の魅力を伝えられるのでしょうか。

そこで近年注目されているのが、展示会ブースにおける動画の活用です。動きと音で来場者の視線を引きつけ、複雑なサービスの仕組みや導入メリットを直感的に伝えられるため、動画は展示会マーケティングにおいて欠かせない存在になりつつあります。

展示会ブースで動画を流す効果やメリットとは?

展示会という特殊な環境では、動画は単なる装飾ではなく、戦略的に活用すべきマーケティングツールとして機能します。

ここでは、展示会ブースで動画を活用することで得られる5つの主要なメリットについて、具体的に見ていきます。

来場者の目に留まりやすく足を止めてもらえる

展示会場は情報があふれ、通路を歩きながら1つのブースを見る時間はほんの一瞬しかありません。来場者がブース前を通過する時間は、わずか5秒ともいわれています。この短い時間でどれだけ注目を集めて足を止めてもらえるかが勝負のわかれ目です。

人間の習性として、本能的に動くものを目で追うという特徴があります。静止画のパネルやポスターが並ぶなか、動画が流れているブースは自然と目に入りやすく、さらに音による訴求が加わることで、視覚と聴覚の両方から来場者の注意を引くことができます。

とくにBtoB展示会では、来場者は限られた時間でできるだけ多くのブースを回ろうと移動し、よほど興味を引かれない限り立ち止まることは少ないと言えます。

そのなかで「動き」と「音」を備えた動画は、せわしない来場者の足を止めるための非常に強力な武器として機能します。

ブースに持ち込めない製品・サービスを紹介できる

大型の産業機械や建設機材など、物理的にブースへ搬入できない製品を扱う企業は少なくありません。ITシステム業界のマーケティング担当者も、目に見えないサービスをどのように見せるかという課題に悩みます。

クラウドサービスの画面遷移やサーバー間の連携、データの流れといった仕組みは、パネルや口頭説明だけでは十分に伝わりません。動画であれば、アニメーションやCGを用いて、こうしたプロセスをわかりやすく可視化できます。

さらに、実際の操作画面をキャプチャした映像を使えば「このサービスを使うとこのように操作できる」という具体的な利用イメージを持ってもらえます。

「現状の課題」「サービス導入」「改善後の姿」という流れを動画で示すことで、無形商材の価値を直感的に理解してもらいやすくなります。

営業・説明の効率が上がり人員削減につながる

展示会では担当者が同じ説明を何度も繰り返すことになり、1日で数十人、規模が大きい場合は100人以上に対応することもあります。その結果、負担が増えるだけでなく、疲労によって説明の質にばらつきが生じやすくなります。

動画を活用すれば、サービスの基本説明や製品の特長紹介といった定型的な内容を自動化できます。動画が流れている間に、担当者は次の来場者への準備をしたり、より深い質問への対応に集中したりできるようになります。

具体的には、動画でサービスの全体像や基本機能を説明し、担当者は個別ニーズに合わせたカスタマイズ提案やクロージングに注力します。

その結果、限られた人員でも多くの来場者に質の高い対応ができ、商談件数の増加が期待できます。あわせて担当者の負担も軽くなり、展示会期間を通して安定したパフォーマンスを維持しやすくなります。

展示会後も使える資産になる

展示会のために制作した動画は、その場限りのものではありません。むしろ長期的に活用できるマーケティング資産として大きな価値を持ちます。

重要なのは、動画内に展示会名や特定の日付を入れないことです。「〇〇展2025」といった文字を入れてしまうと、その展示会が終わった後は使いづらくなってしまいます。

汎用的な内容や構成にしておくことで、自社のWebサイトやYouTubeチャンネル、SNS、営業資料、採用活動など、さまざまな場面で二次利用しやすくなります。

ある企業では、展示会用に制作した商品紹介動画を営業担当者がタブレットで持ち歩き、商談の冒頭で再生するようにしました。この方法により、短時間でサービスの全体像を効率よく共有でき、成約率の向上が期待できる結果につながりました。

ブース全体の雰囲気がよくなり入りやすさが向上

無音で静止画だけが並ぶブースと、動画が流れ適度な音が聞こえるブースを比べると、多くの来場者は後者のほうが活気があり入りやすく感じるでしょう。、

動画の「動き」と「音」はブース全体に賑わいを生み、心理的なハードルを下げます。「このブースは何かやっていそうだ」「少し覗いてみようかな」と感じてもらいやすくなります。

さらに複数の来場者が動画を見ている様子は、周囲の人を引き寄せる効果を生みます。人は他人が集まる場所に価値を感じる傾向があり、動画のあるブースには自然と人だかりができます。

こうして生まれた賑わいは、スタッフのモチベーションも高めます。活気ある環境で働けることで対応の質が上がり、その姿勢がまたよい雰囲気を生み出す好循環が期待できます。

展示会ブースで使われる動画の種類

展示会で使用する動画には、目的や配置場所、ターゲット層によっていくつかの種類があります。まずは自社が展示会で何を達成したいのかを明確にし、その目的に合わせて最適な動画の種類を選ぶことが重要です。

商品・サービス紹介動画

最も一般的なのが商品やサービスの機能や特長を説明する動画です。この動画の目的は来場者の理解を深めることにあります。

SaaSなら実際の操作画面を映しながら使い方を示し、クラウド型業務システムであればダッシュボードから勤怠や売上が一目で把握できる様子を見せます。

製造業であれば機械の内部構造をアニメーションや3DCGで可視化し、温度管理や不純物除去の工程をわかりやすく表現します。抽象的な仕組みを具体的な映像に置き換えることで、専門性の高い内容でも直感的に理解してもらえます。

この種類の動画はブース内に配置し、すでに興味を持っている検討段階の来場者に向けて見せると効果的です。動画で全体像や基本機能を伝え、担当者は「この機能は御社の業務でこう活用できます」のような一歩踏み込んだ説明や提案に集中でき、商談をスムーズに進められます。

会社PR・ブランド紹介動画

企業理念や実績、社風、SDGsへの取り組みなどを紹介する動画は、視聴者との間に信頼感を築くことを目的とします。

とくにBtoBビジネスでは取引先としての信頼性が重視されるため、創業の歴史や主要取引先、社員が働く様子、社会貢献活動などを盛り込むことで「任せても大丈夫な会社だ」と感じてもらいやすくなります。

またこの種の動画は、展示会で初めて社名に触れる来場者に実績や姿勢を伝えるだけでなく、採用向けの会社説明会にも転用しやすいという強みがあります。企業のブランドイメージを統一した形で発信できるため、営業と採用の両面で効果を発揮します。

ティザー・予告動画

あえてすべてを明かさず、断片的な情報だけを提示する動画は、いわば「焦らし」による興味喚起を狙う構成になります。

たとえば、新製品の一部分だけを映したり「この課題、あなたの会社でも抱えていませんか?」という問いかけで終わらせたりするパターンです。

ブースの前を通過する10秒程度の短い時間の中で「何だろう」「続きが気になる」と思ってもらうことで、足を止めてもらうきっかけを作ります。

ティザー動画は通路に面した大型モニターに配置し、遠くからでも視認できるようにするのが効果的です。CGやアニメーションなど視覚的なインパクトを重視した演出との相性がよいタイプの動画です。

プロモーションビデオ(PV)

企業やサービスの世界観を映像表現で伝えるタイプの動画です。

機能の細かな説明よりも、ブランドイメージを心に残すことを目的としたアプローチになります。

音楽や映像のトーンに工夫を凝らすことで、視聴した人に感情的な印象を与えます。「先進的だと感じる」「信頼できそうだと思える」「革新的な企業だと伝わる」といったブランドイメージを、言葉で説明するのではなく映像から自然に感じてもらえるようにします。

高級感や専門性をアピールしたい場合や、競合他社との差別化を図りたい場合にとくに向いています。ただし、具体的な機能説明までは担いきれないため、詳細説明用の動画やデモンストレーションと組み合わせて活用することが一般的です。

デモ・HowTo動画

実際の使用方法や導入後の姿を具体的に見せる動画です。

「自分たちにも使えそうだ」と感じてもらうことを目的とします。

操作手順を画面録画で示したり、導入によって業務がどのように改善されるかをビフォーアフターで描いたりします。検討が進んだ層、つまり具体的な導入を現実的にイメージしている来場者に対して、最後の一押しとなる材料を提供します。

商談ブースに設置し、担当者の口頭説明と組み合わせて活用すると効果的です。実際の使用感が伝わることで、来場者の不安を解消し、導入に踏み切る決断を後押しできます。

展示会動画の制作フロー

効果的な展示会動画を制作するには、適切なフローに沿って進めることが重要です。

実写とアニメーションでは具体的な工程は異なりますが、両者に共通する重要なステップがあります。

動画の目的と役割を明確にする

制作の第一歩は、動画で何を達成したいのかを明確にすることです。

「誰に」「いつ」「何を」伝えるのか、具体的に定義しましょう。

- ターゲットは既存顧客なのか、新規開拓なのか?

- ブースの外で流すのか、商談スペースで使うのか?

- 認知獲得が目的なのか、商談促進が目的なのか?

これらを最初に整理する必要があります。

何をしたいのかが曖昧なままだと、あれもこれもと情報を詰め込みすぎて、結果として何も伝わらない動画になってしまいます。

30秒の動画であれば、伝えるメッセージは1つか2つに絞ることが大切です。何を一番伝えたいのかを明確に定めることが、訴求力のある動画を作るための土台になります。

動画の種類や詳細内容を検討する

目的が決まったら、実写にするのかアニメーションにするのか、どのような構成にするのかを検討します。

この段階でとくに重要なのが絵コンテの作成です。絵コンテは、シーンごとの映像イメージや音声、テロップなどを整理した設計図のようなもので、制作会社と共有することで完成イメージのズレを防げます。

絵コンテ段階での認識共有が不十分だと「イメージと違う」という事態が起こりやすく、追加修正や追加費用の原因になります。多少時間がかかっても、この段階で細部まで詰めておくことが後戻りを防ぐ鍵になります。

あわせて前章で紹介した動画の種類の中から、目的に応じて商品紹介動画、デモ動画、PR動画などを選びます。

たとえば集客や興味喚起が目的なら、ティザー動画やPV、検討促進が目的なら商品紹介動画やデモ動画というように、目的と動画の種類を対応させて整理します。

外注か自社制作かを判断する

近年はスマートフォンでも4K撮影ができ編集アプリも充実しているため、自社制作も不可能ではありませんが、展示会という競争の場では動画のクオリティが成果を大きく左右します。

初めて展示会動画を制作する場合は、実績豊富な制作会社に相談することをおすすめします。プロは照明や音響、構成など細部まで配慮し、来場者を引きつける映像表現のノウハウを持っています。

予算に限りがあるときも、既存素材の再編集やテンプレート活用などでコストを抑えつつ、一定の品質を確保できます。

コストを優先するかクオリティを優先するかで最適解は変わります。初めての展示会で予算に余裕がある場合は外注を選び、継続出展で社内にノウハウが蓄積している場合は自社制作を検討する、といった判断が一般的です。

完成した動画を最終チェックする

動画が完成したら、実際の使用環境を想定したチェックが欠かせません。PC画面では問題なく見えても、会場の大型モニターでは画質が荒く見える場合があります。

可能であれば展示会場と同じサイズのモニターで試写を行い、画質や音量、テロップの大きさを確認します。とくに遠くからテロップが読めるか、騒がしい環境でも音声が聞き取りやすいかは重要なポイントです。

あわせて再生時間が長すぎないか、ループ再生したときにつなぎ目が不自然でないかもチェックします。こうした点は制作者だけでなく複数人で確認することをおすすめします。初めて見る人に「どこが印象に残ったか」「わかりにくい部分はなかったか」を聞き、フィードバックを反映させることで、より効果的な動画に仕上げられます。

展示会動画の費用相場と内訳

展示会動画の制作費用は、実写にするかアニメーションにするか、どこまでクオリティにこだわるかによって大きく変動します。ここからは、一般的な費用相場と、金額が上下する主な要因について解説します。

実写動画の費用相場

実写動画の制作費用は、一般的に50万〜200万円程度が相場です。ただし、撮影日数や出演者、ロケ地の数によって大きく変動します。

最も費用に影響するのが撮影工程です。撮影にかかる費用は、以下のような条件によって大きく変わります。

- 撮影が1日で済むのか、それとも複数日かかるのか

- 社員が出演するのか、プロの役者を起用するのか

- スタジオ撮影なのか、複数の現場でロケ撮影が必要なのか

たとえば、社員インタビューを社内で1日撮影し、既存の商品映像と組み合わせる程度であれば50万〜80万円程度が目安になります。

一方、プロの役者を起用し、複数ロケーションで撮影するこだわりの動画の場合は、100万〜200万円以上かかることもあります。

人やオフィス、現場の様子を映せるため、実写動画は信頼性やリアリティの訴求に強みがあります。ただし、撮影に関わる人数やロケーションが増えるほど費用が高くなりやすいため、事前に取捨選択を行うことが大切です。

アニメーション動画の費用相場

アニメーション動画の費用相場はおおよそ20万〜300万円までと幅があり、表現の自由度とコストが直結します。

・20万〜30万円

既存イラストやテンプレートを組み合わせた、簡易な構成が主となります。他社と似た印象になりやすい点が課題です。

・50万〜100万円

オリジナルのイラストに簡易アニメーションを加え、自社のカラーに合った独自性のある動画を制作できます。このゾーンが最も選ばれやすいレンジです。

・100万円以上

動きが滑らかになり、3DCGによる立体表現や複雑な機械内部の可視化も可能になります。技術的に難しい製品やサービスを伝えたい場合に向いています。

アニメーションは抽象的な概念や仕組みを表現しやすく、ITやシステム商材と相性がよい点も大きな強みです。

たとえば、クラウド上を移動するデータや、多層防御のセキュリティAIが学習していくプロセスなど、実写では伝えにくい内容も直感的に見せられます。実写より修正しやすい一方、3DCGは工数とコストが増えやすい点には注意が必要です。

費用を抑えたい場合の選択肢

予算に制約がある場合でも、工夫次第でコストを抑えながら効果的な動画を制作できます。

・既存素材の活用

過去の展示会で撮影した映像や製品写真、グラフィック素材などを編集し直すことで、撮影費用を大幅に削減できます。社内に眠っている素材を棚卸しし、有効活用することで、新たに撮影する部分を最小限に抑えられます。

・テンプレートの利用

アニメーション動画には汎用的なテンプレートが多数あり、これを活用することで制作時間とコストを抑えられます。完全オリジナルには及ばないものの、一定以上のクオリティは十分に確保できます。

・動画の尺を短くする

30秒の動画と1分の動画では、必要となる制作工数が大きく異なります。伝えるメッセージを絞り込み、あえて短く構成することで、費用を抑えながら、かえって訴求力が高まる場合もあります。

重要なのは、制作会社に予算を正直に伝えることです。予算内で最大の効果を出すための提案を受けられるはずです。見積もりの内訳を確認し、どこにコストがかかっているのかを理解したうえで、優先順位を決めて取捨選択することが賢明です。

効果的な展示会動画を作るコツ

動画を作っただけでは十分とはいえません。展示会という特殊な環境で動画の効果を最大限に引き出すためには、いくつか押さえておきたい重要なコツがあります。

コンセプトを明確にする

最も重要なのは、1本の動画で伝えるメッセージをしっかり絞り込むことです。30秒の動画に3つも4つも訴求ポイントを詰め込むと、結果として何も記憶に残らなくなってしまいます。

「あれもこれも」と盛り込みたくなる気持ちを抑え「これだけは伝える」という軸を決めることが大切です。来場者に覚えてもらいたいのは、サービス名とたったひとつの特長だけでも十分です。

明確なコンセプトが定まっていると、動画全体に一貫性が生まれます。メッセージや映像、音楽、テロップなどの要素がひとつのゴールに向かって整理されることで、訴求力が大きく高まります。

動画の時間はコンパクトにする

展示会の来場者は、動画を最初から最後まで見てくれるとは限りません。むしろ途中から見始めて途中で立ち去るケースの方が多いのが現実です。

だからこそループ再生を前提に、どこから見ても内容が理解できる構成にすることが重要です。テレビCMをイメージするとわかりやすいです。15〜30秒という短い時間でもしっかりメッセージが伝わるように設計されています。

再生時間は長くても1分以内に収めることをおすすめします。それ以上長いと多くのブースを回りたい来場者にとって負担となり敬遠されてしまいます。短くコンパクトな動画を何度も見てもらう方が結果的に記憶に残りやすくなります。

画面サイズはブースの広さや使用する媒体に合わせる

ブースの規模と動画を映すモニターのサイズのバランスは重要です。

小規模なブースに巨大なモニターを設置すると圧迫感が生まれてしまい、来場者が近づきにくく感じて逆効果となる場合があります。

また、解像度も使用するモニターのサイズに合わせて調整する必要があります。フルHDで制作した動画を大型LEDビジョンで再生すると画質が粗く見えてしまうことがあります。

事前にモニターのサイズやスペックを確認し、それに合った解像度で制作することで映像の見え方を最適な状態に保てます。

テロップ・字幕は必須

展示会場は非常に騒がしい環境です。

隣のブースの音や来場者同士の会話、BGM、呼び込みの声が常に飛び交っています。

さまざまな音が入り混じる中で、動画の音声だけがはっきり聞こえるとは限らないからこそ、テロップや字幕は欠かせません。音声がなくても内容が伝わるように、重要なメッセージは必ず文字で表示することが大切です。

インパクトのある演出でメリハリをつける

展示会という環境では他社ブースとの視線の奪い合いになります。

そのため、冒頭の数秒でどれだけインパクトを与えられるかが勝負になります。

CGやアニメーションを使った印象的な演出や意表をつく映像、耳に残る音楽など、何らかの「おっ」と思わせる要素を冒頭に配置することが大切です。通り過ぎようとしていた来場者の足を止めるきっかけになります。

音響・BGMにこだわる

視覚だけでなく、聴覚への訴求も展示会動画では重要です。

印象的なBGMはブランドイメージを強化し、来場者の記憶にも残りやすくなります。

音量のバランスには十分な配慮が必要です。企業やサービスの雰囲気に合った曲調を選び、伝えたい世界観を後押しできる音楽を戦略的に用いることを意識しましょう。

二次利用を前提に設計する

展示会用に作った動画をその場限りで終わらせてしまうのは、非常に惜しいことです。

制作段階から二次利用を想定した設計にしておくことで、投資対効果を最大化できます。

具体的には、展示会名や日付といった特定の情報を動画内に入れないことが重要です。内容を汎用的にしておけば、自社のWebサイトやYouTube、SNS、営業資料など、さまざまな場面で活用できるようになります。

ブースレイアウトとセットで考える

動画は単体で機能するものではなく、レイアウトの一部として機能すると捉えることで、より強い効果を発揮できます。

展示会ブースにおいては、VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)の概念を応用することがおすすめです。

具体的には、以下のように配置しましょう。

- VP(ビジュアルプレゼンテーション):通路側に大型モニターでティザー動画を配置

- PP(ポイントプレゼンテーション):ブース内に商品紹介動画を設置

- IP(アイテムプレゼンテーション):商談スペースでデモ動画を活用

このように来場者の動線に沿って動画の種類と配置を戦略的に設計することで、自然な流れで商談エリアへ誘導できます。動画をどこに配置するか、どのタイミングで見せるかという空間デザインの視点こそが、展示会ブースの成功を左右する重要な鍵になります。

たとえば、通路側の大型モニターでティザー動画を流し、興味を持った来場者がブース内に入ると、そこには商品の詳細を説明する動画が用意されている構成です。

さらに、商談テーブルではタブレットでデモ動画を見せながら具体的な提案を行います。このように来場者の興味の段階に合わせて、適切な動画を適切なタイミングで見せることで、スムーズに商談へつなげることができます。

まとめ

展示会ブースでの動画活用は標準装備といえる時代になり、とくに無形商材を扱うITシステム業界では、目に見えないサービスの価値を短時間で伝えるために欠かせない存在です。しかし、ただ動画を作って流すだけでは十分とはいえません。

明確な目的設定やターゲットに合わせた動画の種類の選択、適切な制作フローに加えて、ブース空間全体の中でどの位置に、どのように配置するかまで含めて設計することで、はじめて動画は本来の力を発揮します。

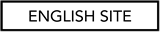

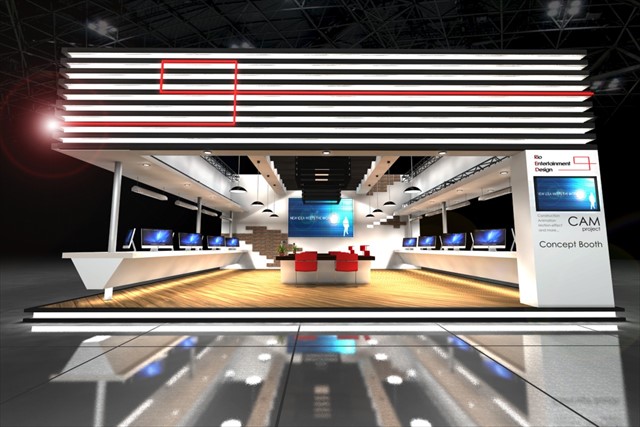

株式会社リオエンターテイメントデザインでは「記憶に残るブース」をテーマに、ブースのコンセプト設計や空間デザインにおいて、東京ビックサイトや幕張メッセなどさまざまな会場での実績がございます。

打ち合わせから当日の現場管理までを専任クリエイターが一括で担当し、トータルでサポートいたします。展示会ブースでお悩みの企業様は、ぜひ実績豊富なリオエンターテイメントデザインまでご相談ください。

株式会社リオエンターテイメントデザインの制作実績は、こちらのデザイン事例からご覧いただけます。

展示会のブースに看板を設置したい!種類や作成手順を解説

展示会のブースで、看板は来場者の第一印象を決定づける重要なアイテムです。数多くの企業が出展する展示会では、遠くからでも目立ち、来場者の興味を惹きつける看板が欠かせません。

本記事では、展示会で活用できる看板の種類と特徴、作成手順、集客効果を最大化するためのポイントを詳しく解説します。

展示会のブースで活用できる看板の種類

展示会では、ブース内の限られたスペースを最大限に活用し、用途や設置場所に応じた適切な看板を選ぶことが重要です。ここでは、展示会でとくに活用されている4種類の看板について、特徴と効果的な使い方を解説します。

立て看板

立て看板は、展示会場で最もよく見かける定番の看板です。自立式で設置が簡単なため、通路沿いやブースの入口など目に留まりやすい場所に配置できます。

代表的なA型看板は折りたたみ式で持ち運びがしやすく、安定性も高いため屋内外を問わず活用できます。平型の立て看板は地面と垂直に設置でき、遠くからでも認識しやすいのが特長で、限られたスペースを有効活用できます。

ポスターの差し替えが容易なため、展示会ごとに内容を変更でき、費用対効果に優れています。

吊り看板

吊り看板は、天井から吊り下げて使用するタイプの看板です。高い位置から情報を発信できるため、人混みで視界が遮られる心配がなく、遠方からでもブースの位置を確認しやすいという利点があります。

縦の空間を活用できるため、床面積が限られたブース内でも設置が可能です。来場者の動線や視界を妨げることなく、効果的に企業名やサービス名をアピールできます。

バナースタンド

バナースタンドは、展示会で最も人気の高い看板アイテムです。軽量で持ち運びやすく、大きな表示面を持つため、商品のPRやサービスの詳細案内に適しています。

ロールアップタイプは巻き取り式で収納や運搬がスムーズです。使用時にはスクリーンを引き出し、収納時にはコンパクトに巻き取れるため、設営や撤去が簡単に行えます。

ダブルロールタイプであれば両面で異なる内容を掲載でき、ブースの中央に配置すれば複数方向からの来場者にアプローチできます。

Lバナースタンドは、工具不要で設置できる手軽さが魅力です。布製のバナー部分を簡単に差し替えられるため、展示会ごとに内容を変更でき、繰り返し使用できます。表示面積も広く、通路に面して設置すれば来場者の目に留まりやすいため、迷った場合の選択肢として適しています。

バックパネル

バックパネルは、記者会見の背景としてよく見られる大型の看板です。展示会ではブースの壁面として使用し、広い面積を活かした迫力のあるビジュアル展開が可能になります。

また、大きなバックパネルは、隣接するブースとの仕切りや空間の区切りとしても活用でき、プライベートな商談スペースを確保したい場合にも有効です。

企業ロゴや商品の写真を大きく表示できるため、ブランディングや世界観の演出に最適です。セミナー型のイベントでは登壇者の背景として設置することで、プレゼンテーション中も常に企業名や商品名を露出し続けられます。

展示会のブースで使用する看板の作成手順

効果的な看板を作成するには、計画的に準備を進めることが重要です。ここでは、看板作成の具体的な手順を3つのステップで解説します。

業者選び

看板作成の第一歩は、適切な業者を選ぶことです。看板製作の専門業者は印刷や製作に特化し、素材や印刷技術に関する専門知識が豊富です。印刷会社は大量生産に対応できる場合が多くあります。

展示会のブース施工を手がける業者に依頼すると、看板だけでなくブース全体のデザインや設営まで一括対応してもらえます。展示会における集客のノウハウを持っているため、看板の配置や導線設計なども含めた戦略的なアドバイスを受けられるでしょう。

トータルで依頼することで、複数の業者とやり取りする手間が省け、デザインの統一感も保ちやすくなります。業者を選ぶ際は、大規模な展示会場での施工実績があるかどうかをひとつの判断基準にすると安心です。

デザインの打ち合わせ

業者が決まったら、デザインの打ち合わせに移ります。この段階で伝えるべき最も重要な情報は、看板を設置する目的とターゲット層です。

打ち合わせをスムーズに進めるには、事前準備が欠かせません。

- 看板の目的(集客/商談/認知向上など)

- 想定するターゲット層

- 自社の強み・差別化ポイント

- 既存販促物やブース全体のトーン

まず自社の特徴や強み、他社との差別化ポイントを整理しておきましょう。その上で、簡単なデザイン草案やイメージ画像を用意しておくと、デザイナーに要望を正確に伝えやすくなります。

目的としては「新規顧客の獲得」「既存顧客との商談」「企業の認知度向上」「新製品のプロモーション」など、展示会に出展する狙いを明確にしましょう。ターゲット層も経営層向けなのか、現場担当者向けなのかによって、適切なデザインは大きく変わります。

担当デザイナーが初回から一貫してサポートしてくれる業者を選ぶと、要望を正確に反映したデザインを実現しやすくなります。ブース全体のコンセプトや、既存の販促物とのデザイン統一についても、あらかじめ共有しておくとスムーズです。

看板の作成

デザインが決定したら、看板の製作に入ります。納期については、Illustratorなどの完全データを支給する場合で実働7日から10日程度、デザインから作成を依頼する場合は実働14日程度が目安です。

看板完成後も展示会場への搬入や設営、撤去作業が必要になります。施工や設営、撤去までトータルでサポートしてくれる業者に依頼すれば、社内スタッフの負担を軽減でき、本来の営業活動に集中できます。

看板を作成する際のポイント

展示会で集客効果を最大化するためには、戦略的に看板を設計する必要があります。ここでは、看板作成の重要なポイントを解説します。

看板を作る目的を明確にする

効果的な看板を作るには、設置する目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままでは、メッセージがぼやけてしまいます。

看板の目的を考える際には「誰に」「何を」「どうしてほしいか」という3つの要素を整理しましょう。ターゲットの属性を具体的に定め、伝えたい情報の核心を絞り込み、来場者に期待する行動を設定することで、デザインの方向性が定まります。

掲載内容に優先順位をつける

看板には伝えたい情報が多くありますが、すべてを詰め込むと何も伝わりません。来場者が看板を見るのはほんの数秒です。その短い時間で確実にメッセージを届けるため、情報を厳選しましょう。

掲載する情報は3点以内に絞ることをおすすめします。たとえば「企業名」「キャッチコピー」「主要製品名」のように、本当に伝えたい情報だけを選びます。優先順位の高い情報は、看板の上部や中央など目に留まりやすい位置に大きく配置しましょう。

詳細な情報はパンフレットで補完するか「詳しくはスタッフまで」という一文を添えることで、来場者とのコミュニケーションのきっかけを作れます。

伝わることを意識してデザインする

看板のデザインで重要なのは、遠くからでも来場者が一目で内容を理解できることです。展示会場は広く人の流れも多いため、一瞬で情報を伝えられるデザインが必要です。視認性を高めるフォントと配色について、具体的なポイントを見ていきましょう。

フォント

看板に使用するフォントは、装飾性よりも読みやすさを優先すべきです。ゴシック体や明朝体など、シンプルで太めのフォントを選ぶことで、遠くからでも文字を認識しやすくなります。

企業名やキャッチコピーはさらに大きく表示させましょう。使用するフォントは2種類程度に抑え、強弱をつけることでメリハリのあるデザインを実現できます。文字と背景のコントラストも重要です。

配色

配色は看板の印象を大きく左右します。ブランドカラーを基調としながらも、使用する色を3色から4色程度に抑えることをおすすめします。色が多すぎると視線が散漫になります。

視認性の観点からは、白背景に黒や濃紺などの濃色フォント、または黒背景に白や黄色のフォントが効果的です。企業のブランドカラーを基調色として活用することで、認知度向上にもつながります。

看板に使う素材を厳選する

看板の素材選びは、耐久性やコスト、仕上がりの印象に影響します。展示会で使用される代表的な素材を紹介します。

耐水合成紙

耐水合成紙は「ユポ合成紙」などの合成紙が代表的です。

紙のような質感を持ちながら水に強く破れにくい特性があります。軽量で丸めて収納でき、繰り返し使用できるため、コストパフォーマンスに優れています。バナースタンドやロールアップ式の看板に適しています。

ソフトクロス

ソフトクロスはポリエステルなどの布素材で、柔らかな質感が特徴です。タペストリーや大型のバックパネルに使用され、軽量性と扱いやすさが魅力です。印刷の発色も良好で、設営や撤去も簡単に行えます。

ターポリン

ターポリンは防水性と防汚性に優れた素材です。塩化ビニール製で厚みがあり、屋外での使用にも耐えられる高い耐久性を持っています。大型の吊り看板やバックパネルによく採用されています。

ブースや販促物とデザインを合わせる

看板単体でのデザインも重要ですが、ブース全体との統一感を持たせることで、さらに効果を高められます。デザインに一貫性を持たせることは、企業のブランディングを強化し、来場者の記憶に残りやすくする重要な要素です。

ブランドカラーや企業ロゴを看板にも積極的に取り入れましょう。商品パッケージや既存の販促物で使用している色を、看板のメインカラーやアクセントカラーとして活用することで、視覚的な統一感が生まれます。

使用するフォントの統一も効果的です。また、企業のオリジナルキャラクターがいる場合は、看板にも登場させることで親しみやすさを演出できるだけでなく、他社との差別化にもつながります。

ブース全体の色調や素材感を揃えることで、整理されたプロフェッショナルな印象を与えられるでしょう。

展示会用看板の作成を業者に依頼するメリット

展示会用の看板を専門業者に依頼することで得られるメリットを3つ紹介します。

- 集客視点のアドバイスが受けられる

- 品質と進行の安定性が高まる

- 設営・撤去まで含めて効率化できる

的確なアドバイスを受けられる

展示会における集客のノウハウを持つ専門業者に依頼すれば、看板の効果的な設置位置やデザインに関する戦略的なアドバイスを受けられます。

経験に基づいた具体的な提案や、展示会特有のルールや制約についての情報共有、業界のトレンドや競合他社の動向を踏まえた差別化の提案など、自社だけでは気づかなかった視点からのアイデアが得られます。

実績を考慮して選定すると一定の質を担保できる

過去に大規模な展示会場での施工実績が豊富な業者を選べば、品質面での安心感が得られます。実績のある業者は、完成イメージを事前に共有するためのパース(完成予想図)を提示してくれるケースが多く、仕上がりのズレを防ぎやすい点が特徴です。

また、過去の施工事例を確認することで、デザインの方向性や技術レベル、現場対応力を判断できます。展示会特有の制限やトラブルへの対応経験が豊富な業者ほど、当日の設営や撤去もスムーズに進みやすく、安心して任せられるでしょう。

株式会社リオエンターテイメントデザインの制作実績は、こちらのデザイン事例からご覧いただけます。

トータル的なサポートであれば費用を抑えやすい

看板製作に加え、ブースの設営や撤去まで一括で対応できる業者に依頼することで、業者間の調整工数を削減できます。複数社に依頼する場合に発生しやすい連絡ミスやスケジュール調整の負担を減らせる点は、大きなメリットです。

設営・撤去作業を含めて外部に任せることで、社内スタッフは商談準備や来場者対応に集中できます。初期の打ち合わせから現場管理まで一貫して対応する体制が整っている業者であれば、意図のズレが生じにくく、結果として全体の進行が安定しやすくなります。

まとめ

展示会ブースの成果は、デザインの良し悪しだけで決まるものではありません。設計意図が現場まで正確に反映されているかどうかが、成果を大きく左右します。デザイン・発注・施工・現場対応が分断されていると、認識のズレや調整コストが発生し、本来狙っていた効果を十分に発揮できないケースもあるでしょう。

初期の打ち合わせから現場管理までを一貫して任せられる体制であれば、要望やコンセプトがぶれにくく、無駄な修正や手戻りを減らしながら、完成度の高いブースづくりが可能になります。限られた準備期間の中でも、効率よく、かつ安心して進行できる点は大きなメリットといえるでしょう。

株式会社リオエンターテイメントデザインでは、展示会ブースのデザインから施工、運営までをワンストップでサポートしています。担当デザイナーが、初回打ち合わせから現場管理まで並走して対応するため、お客様のご要望を確実に形にすることが可能です。

集客につながる魅力的なブースづくりをお考えなら、ぜひお気軽にご相談ください。豊富な実績と専門知識を活かし、展示会での成功をサポートいたします。

※IllustratorはAdobe Inc.の登録商標です。

展示会ブースレイアウトの基本!開放面数の特徴や注意点も解説

展示会は、自社の製品やサービスを直接アピールできる貴重な場です。しかし、どれだけ魅力的な商品でも、レイアウト次第で来場者の関心は大きく変わります。とくに競争の激しいIT業界では、戦略的なレイアウト設計が成果を大きく左右します。

実際にレイアウト改善後、立ち寄り率が大幅に向上した例もあります。

本記事では、レイアウトの基本から開放面数ごとの特徴、設計時の注意点までを解説し、展示会後に成果を論理的に説明できるレイアウトの考え方を紹介します。

展示会ブースのレイアウト

展示会ブースのレイアウトとは、限られたスペースに商品やサービスを効果的に配置し、来場者の動線を最適化するための設計手法です。単なる装飾ではなく、ビジネス成果に直結する戦略的なツールといえます。

【重要な3つの要素】

- 動線(自然に歩ける経路)

- 視認性(通路からの見えやすさ)

- 機能性(商談・展示など用途ごとの配置)

動線は自然に歩ける経路設計、視認性は通路からの見えやすさ、機能性は商談・展示など用途ごとの適切な配置を指します。

商品・サービスによって異なる魅せ方

展示会ブースは、商談型、商品展示型、セミナー型、体験型の4タイプに分類されます。

商談型は椅子とテーブルを設け、対話を中心に進めるスタイルです。BtoB商材と相性がよく、1人あたり15〜30分ほどの商談時間を確保しやすい点が特徴です。

体験型は、実際に触れて試せるデモスペースを設ける形式で、IT商材のデモンストレーションにも最適です。操作感を確認してもらえるため、導入後のイメージを具体的に伝えられます。

立地・広さ(小間数)によるレイアウトの基本

ブースの立地と広さはレイアウトに大きく影響します。1小間(3m×3m)のようにスペースが限られる場合は、展示する商品を1〜2つに絞り、メッセージをシンプルにまとめることが効果的です。

2小間以上あれば、商談エリアと展示エリアを分けられるため、来場者の滞在時間を自然に延ばせます。

入口付近のブースは視認性が重要で、遠くからでも目に入る設計が求められます。一方、会場奥に配置される場合は、高い看板やサインを活用し、遠くからでも気づいてもらえる工夫が必要です。

大規模なブースでは複数の動線を設けると回遊性が高まりますが、人が密集しないようバランスを取ることが大切です。

印象・誘導に意識する

ブースの第一印象は、ブランドカラーとキャッチコピーで大きく左右されます。「導入企業1,000社突破」「作業時間を50%削減」など数値を含むメッセージは訴求力が高く、来場者の興味を引きやすい要素です。

通路からブース内が見えるオープン設計にし、入口付近に展示物を置くことで来場者の自然な誘導につながります。

また、ブース内の動線を明確にし、順路を示すことで伝えたいストーリーをスムーズに届けられます。AIDMAの法則(広告に触れた際の消費者心理の流れ)を意識した配置にすると感情を段階的に高められます。

また、ブースの両端に目を引く要素を置くことで認知効果をさらに高められます。

展示会ブースのレイアウトの重要性

展示会ブース出展の成否を左右する重要な戦略要素です。どれだけ優れた製品を持っていても、適切なレイアウトがなければ、その魅力を十分に伝えられません。レイアウトは集客力だけでなく、来場者の購買行動や商談の質にも直接影響します。

展示会には多数の企業が出展しており、来場者は限られた時間で効率よく会場を回ります。だからこそ、レイアウトで「立ち寄りたい」と思わせることが最初の関門になります。

さらに、ブース内部の設計によっては、来場者の滞在時間・関心を高め、結果としてリード獲得や認知度向上へつながります。

立ち寄り率の最大化

立ち寄り率を高めるには、視認性の確保が重要です。

通路から展示物が見える配置にすると「何を展示しているのか」を瞬時に伝えられます。調査では、来場者は最初の3秒で立ち寄るかを判断するとされ、ブース両端に目を引くパネルを置くことで視界に入りやすくなり、注目される回数が増えます。

入口の広さと開放感も欠かせません。入口が狭かったりスタッフが固まっていると近寄りにくい印象になります。広い入口と適度な距離のスタッフ配置が立ち寄りやすさを高めます。

とくにIT業界では、デモ画面や実機展示を入口付近に置くと、技術に関心のある来場者の興味を引きやすくなります。

滞在時間と関心度の向上

滞在時間は商談の質に直結します。展示ブースの順路を明確にし、ストーリー性のある展示を組むことで自然な回遊が生みやすく、来場者の興味を維持しやすい構成になります。たとえば、開発背景から導入事例、今後のロードマップへと時系列で情報を配置するとよいでしょう。

商談スペースと展示スペースを分けることで、落ち着いて話せる環境はBtoB商材でとくに有効です。また、デモエリアを設けることで、導入後のイメージを具体的に伝えられます。

展示会のレイアウトを決める際のポイント

展示会ブースのレイアウト設計では、会場全体の動線や立地条件を分析し、それらを踏まえて戦略的に設計を進めることが重要です。

出展商品の特性に合わせて配置を工夫し、ブース全体のコンセプトを統一することで伝わりやすい構成になります。さらに、事前シミュレーションを行うことで、動線の混雑や展示の見づらさといった本番でのトラブルを防げます。

スペースの確保

十分なスペースの確保はレイアウト設計の基本です。窮屈なブースは来場者に不快感を与え、滞在時間を短くしてしまいます。来場者1人あたり最低1.5㎡を確保すると、適度な距離を保ちながら展示を見やすくなります。

商談スペースでは隣席との距離を十分に取り、落ち着いて話せる環境が欠かせません。ただし、広すぎると閑散とした印象になるため、小間数や予算とのバランスが重要です。1小間(3m×3m)なら最大3〜4名が快適に過ごせる設計が目安です。

展示物と来場者の距離は近すぎず遠すぎないほどよい間隔を保つことで、より興味を引きやすくなります。

ブース装飾とコンセプトの統一

ブース全体の装飾とコンセプトを統一することで、ブランディングの強化になります。企業のブランドカラーやロゴを効果的に活用し、一目で自社のブースだと認識してもらえるデザインに仕上げるのが重要です。

装飾の方向性にも一貫性が求められます。

- IT企業であればシャープでモダンなデザインと相性よい

- 人に寄り添うサービスを扱うなら、温かみのある素材や落ち着いた色使いが効果的

また、パネルやディスプレイに使用するフォントや色使いを統一すれば、プロフェッショナルな印象を強められます。

ブース内が見えるようなレイアウト

通路からブース内が見えるレイアウトは、集客効果を高めるうえでとても有効です。間口を広く開け、展示物や来場者の様子が外から確認できる状態をつくることで「人気がある」「面白そう」といったポジティブな印象を与えられます。

賑わいのあるブースには自然と人が集まり、さらに賑わいが生まれるという好循環が期待できます。一方で、商談スペースは適度に区切り、プライバシーを確保することが重要です。

展示エリアはオープンに、商談エリアは適度にクローズドにという使い分けが、来場者にとって心地よい環境をつくります。

シミュレーションの実施

事前シミュレーションは本番でのトラブルを防ぐために欠かせません。スタッフを来場者に見立て、入口から商談スペースまで実際に歩き、入口の幅が2名同時に通れるか、展示物が視界を遮らないか、動線がわかりやすいかを確認します。

スタッフ配置も重要で、どこなら声をかけやすいか、商談と案内の動きが干渉しないかを事前に検討します。可能であれば会場を下見し、広さや照明、周囲の雰囲気を把握すると精度が上がります。

照明の明るさや色温度で展示物の見え方は大きく変わるため、確認は必須です。こうしたシミュレーションを2〜3回行うことで成功率は大きく向上します。

ブース開放面の数と特徴

展示会ブースは、通路に面した開放面の数によって特徴が大きく変わります。1面開放から4面開放までそれぞれにメリットとデメリットがあり、開放面数は立地や予算で決まることが多いため、設計を考えるうえで重要な前提となります。

開放面が増えるほど視認性が高まり集客しやすくなりますが、同時に以下の点に注意が必要です。

- スタッフ配置の難易度が上がる

- 荷物や配布物の保管がしづらい場合がある

- すべての方向から視線が集まるため設計の工夫が必要

1面開放

1面開放は、通路に面した1面のみが開放されたもっとも一般的なブース形態です。

運営しやすく、初めての出展でも管理が容易です。背面と両側面の壁を活用できるため、大型パネルや装飾を設置しやすく、高さ2.5〜3mのディスプレイを使えば遠くからでも視認性が高まります。

ただし、客入りが限定されやすい点はデメリットです。1面だけで来場者の注意を引く必要があるため、インパクトのある装飾が欠かせません。壁面を最大限活用し、企業名やキャッチコピーを大きく表示すると効果的です。

さらに通路側の開放面には主要機能や導入メリットを端的に伝えるパネルを配置し、3秒で理解できるメッセージを意識しましょう。

2面開放

2面開放は角地や交差点に配置されることが多く、2方向から来場者を呼び込めるブース形態です。視認性が高く、集客のチャンスが広がります。背面と側面を壁として使えるため、ストックスペースを確保しやすい点も実務的な利点です。

また、角地特有の「コーナー効果」により、来場者の視線を自然に集めやすくなります。

両方の通路に向けて目を引く装飾を配置し、メイン通路側には主要展示物を、もう一方の通路には誘導的な装飾を置くと効果的です。2面開放は通路ごとに来場者の層や動線が異なるため、ターゲットに合わせてメッセージを使い分けることが重要です。

たとえば、メイン通路側に新規顧客向けの訴求、サブ通路側に既存顧客向けの情報を配置する戦略も有効です。

3面開放

3面開放は3つの面が通路に面しているため視認性が高く、レイアウトの自由度も大きいブース形態です。多方向から来場者を呼び込めるため、工夫次第で印象に残るブースをつくれます。

一方で、配置を誤るとデッドスペースが生まれやすい点はデメリットです。使用できる壁面がひとつだけのため、バックヤードの確保には工夫が必要です。中央に大型のアイキャッチを置き、どの方向からも興味を引ける構成にすると効果的です。

4面開放

4面開放は、すべての面が通路に面した独立型のブースで、最も注目を集めやすいプレミアムな配置です。全方向から視認性が高く、レイアウトの自由度も大きいため、ブランドを強く打ち出したい場合に適しています。

ただし、運営の難易度が高い点はデメリットです。あらゆる方向から来場者が入るためスタッフ配置が複雑になり、壁がない分、荷物や配布物の保管場所も工夫が必要です。中央に高さのある展示物を置くことで、遠くからでも目を引く構成にできます。

【各展示ブースの開放面と特徴まとめ】

展示会ブースの装飾・レイアウトの注意点

展示会ブースには避けるべきNGパターンがあります。多くの企業が陥りやすいのは「目立てばよい」という考え方です。

しかし展示会の目的は、ターゲット来場者に価値を伝え、商談につなげることです。装飾はその手段であり、装飾自体を目立たせることが目的化すると成果を逃してしまいます。

派手すぎる

派手な装飾は注目を集めますが、ターゲット以外の来場者も引き寄せてしまい、本来の商談相手との接点が薄まる可能性があります。たとえば大型モニターで派手な映像を流すと、映像目当ての来場者が増え、重要な見込み客を見つけにくくなることがあります。

映像や装飾が強すぎると、本来のターゲット以外の来場者が増え、商談の質が低下する可能性があるでしょう。IT企業であれば、先進性を感じさせる洗練されたデザインの方がブランド価値を高めやすく、過度な装飾は逆効果になる場合があります。

シンプル・スタイリッシュすぎる

ミニマルなデザインは洗練された印象を与えますが、情報が多い展示会では埋もれてしまう危険があります。情報量が少なすぎると「何を展示しているのか」が伝わらず、来場者に素通りされる可能性があります。

とくにBtoB商材では、来場者は具体的な情報や数値を重視します。美しいデザインだけでは機能やメリットが十分に伝わりません。シンプルすぎるブースは個性を表現しにくく、記憶にも残りにくいため、適度な情報量と視覚的訴求のバランスが重要です。

アピールポイントが多すぎる

複数の商品を扱う企業が陥りやすいのが、詰め込みすぎによる失敗です。すべてを展示すると視線が分散し、何を伝えたいのかがぼやけ印象に残らなくなります。

「一番売れている商品」や「最も注力したいサービス」に絞って訴求することが効果的です。ひとつのメッセージを強く打ち出すことで記憶に残りやすくなります。複数商品を展示する場合は、優先順位を明確にし、メインとサブをはっきり区別することが重要です。

まとめ

展示会ブースのレイアウトは、単なる装飾ではなくビジネス成果を左右する戦略そのものです。開放面数や動線設計、視認性といった基本を押さえ、自社の目的に沿ったレイアウトを組み立てることで、立ち寄り率・滞在時間・商談率のすべてを高められます。

しかし、限られた小間数で最大限の成果を引き出すには、事前の精密な設計と現場理解に基づいた判断が欠かせません。そこで重要になるのが、実績のあるパートナーの存在です。

株式会社リオエンターテイメントデザインでは、担当デザイナーが打ち合わせから現場管理まで一貫して対応する独自体制により、無駄なコストを抑えつつ要望に沿ったブースを実現します。

こうした効率性とクオリティの両立が評価され、リピート率80%以上という高い実績につながっています。平均年齢34歳の若いクリエイターによる柔軟な発想と最新トレンドを反映した提案も強みで、デザインから施工までワンストップでサポート可能です。

打ち合わせから現場管理までを一人のデザイナーが一貫対応する株式会社リオエンターテイメントデザインなら、無駄のないコストで理想のブースを形にできます。

「実際の仕上がりを見たい」という方は、ぜひこちらのデザイン事例をご覧ください。

おしゃれな展示会ブースデザイン:集客・商談を成功させる極意

展示会ブースデザインでおしゃれさと集客を両立するには、3~5秒で視線を集める視認性と、商談につなげる導線設計が重要です。製造業向けの戦略的手法から最新トレンド、安全管理まで解説します。

展示会で他社のブースに埋もれず、来場者の目を引きつけて商談につなげるには、単なるおしゃれさだけでは不十分です。視認性や導線設計といった戦略的な工夫が欠かせません。とくに製造業の展示会では、限られた空間で自社の価値をどう伝えるかが成果を左右します。

本記事では、営業責任者の方が押さえるべき「集客と商談を最大化するブースデザイン」の考え方をわかりやすくまとめました。視覚的な訴求力と投資対効果の両立に役立つ実践的なポイントをご紹介します。

おしゃれだけじゃない、展示会ブースデザインの基本原則

展示会のブースデザインは、限られた空間で企業の価値を伝え、商談機会を生み出すマーケティング戦略です。メラビアンの法則では第一印象の55%が視覚情報で決まるとされ、見た目は集客や商談率に直結します。

ただし、おしゃれさだけでは成果は生まれません。興味を引きつけつつ商談エリアへ自然に誘導する戦略的な設計が必要です。

目的とターゲットを明確にする

ブース設計の初期段階で最も重要なのが、出展目的とターゲットの明確化です。

- 新規顧客獲得

- 既存顧客との関係強化

- ブランドイメージの刷新

新規顧客の獲得か、既存顧客との関係強化か、ブランドイメージの刷新かによって、デザインの方向性は大きく変わります。

とくに製造業のBtoB展示会では、名刺獲得数100枚、商談20件、見積依頼10件といった具体的なKPIの設定が不可欠です。数値目標があることで、レイアウトや導線設計の指針が明確になります。

ターゲット像も、業種・役職・課題、予算規模などから具体化することで、響くメッセージや最適なデザインが見えてきます。技術者向けならスペック訴求、経営層向けなら投資対効果の強調が効果的です。

遠くから引き込む視認性

展示会場では、来場者がブースを認識するまでに3~5秒ほどしかありません。ここで目に留まるかどうかが集客を大きく左右します。

- 高さのある看板や吊り下げサインで遠距離視認性を確保

- キャッチコピーやロゴは可能な限り高い位置へ

- スポットライトやバックライトで視線を誘導

色彩も重要です。コーポレートカラーと一貫性を保ちながら、周辺ブースと差別化できる色を選びましょう。先進性を伝えたい場合は青や白、信頼感を重視する場合は紺や灰色が適しています。

ブースと販促物のコンセプトを統一する

ブースデザインと販促物のコンセプトが統一されていないと、来場者に一貫したメッセージを届けられません。ブースの世界観とパンフレット・ノベルティ・Webサイトには明確な関連性を持たせることが大切です。

配色や書体、メッセージトーンをそろえることで統一感が生まれます。たとえば「環境配慮型の製造プロセス」を打ち出すなら、パンフレットも同じテーマに合わせ、ノベルティにも環境配慮素材を選ぶと効果的です。

こうした一貫性は記憶定着に大きく影響し、商談化率の向上につながります。

商談につなげる導線設計

展示会で使われる「動線」と「導線」は似ていますが意味が異なります。

- 動線:会場全体の歩く流れ

- 導線:自社ブース内で商談へ導く流れ

動線は来場者が会場内を移動する全体の流れ、導線はその流れから自社ブースへ誘導し、最終的に商談エリアへ自然に導くための経路設計を指します。

効果的な導線設計では、入口付近にアイキャッチ展示を置き、その後体験エリア、最後に商談スペースへつなげる順序が重要です。この流れを意識することで商談に進みやすくなります。

ブースの位置・形状・イメージ・レイアウトの重要性

戦略的な設計思想を物理的な構造に落とし込む段階では、ブースの配置場所や形状といった基本要素を最適化することが重要です。これらの要素は、どれほど優れたデザインであっても、選び方を誤れば集客効果を大きく損なってしまいます。

ブースの位置

ブースの位置は集客力に直結する重要な要素です。メイン通路沿い、入口付近、休憩スペースの近くは人通りが多く、来場者の目に触れやすい場所です。とくに角地ブースは複数方向から視認でき、高い視認性が期待できます。

ただし、位置の決定方法は展示会によって異なり、先着順のほか主催者指定や抽選の場合もあります。先着順の展示会では、申し込み開始と同時にエントリーすることが重要です。

希望の場所が取れなくても工夫次第で集客力は高められます。通路から離れた位置でも高い看板や目立つ装飾で視認性を補うほか、事前のアポイント取得も効果的です。こうした工夫が成果につながります。

ブースの形状

ブースの形状は、開放感や来場者の入りやすさに大きく影響します。島型ブースは四方が開いており、どの方向からでも入れる点が魅力です。一方、壁面型ブースは背面が壁になるため集客面ではやや不利ですが、落ち着いた商談スペースを作りやすい利点があります。

長方形のブースは長辺を通路側にすると開放感が生まれ、来場者が入りやすくなります。正方形のブースは窮屈に見えやすいため、入口を広めに取り圧迫感を抑える工夫が有効です。

また、狭いブースでも見せ方次第で広く感じさせることができます。明るい壁色、鏡や透明素材の活用、天井を開放的に見せる演出が効果的です。

ブースのイメージ

ブースのイメージ設計では「企業が見せたいもの」ではなく「来場者が見たいもの」を提示することが重要です。製造業の展示会では、自社の先進的な技術力や信頼性をどう見せるかが大きなテーマになります。

テクニカルな印象を与えたい場合は、白を基調に金属質の素材やガラスを組み合わせ、昼光色の照明で清潔感と先進性を演出します。反対に、ラグジュアリーな印象を求めるなら、落ち着いた色調と上質な素材、間接照明で高級感を引き立てると効果的です。

重要なのは、ターゲット層が求めるイメージと自社のブランドポジショニングを一致させることです。期待する世界観に合った設計が強い印象を残します。

ブースのレイアウト

レイアウトは展示会の目的に合わせて最適化することが重要です。商談型レイアウトでは、複数の個別商談スペースを設け、パーティションで区切ることで落ち着いた環境と秘密性を確保します。

体験型レイアウトでは、デモや試用ができるスペースを中心に配置し、来場者が製品に触れる導線をつくることで理解が深まり、商談につながりやすくなります。

展示型レイアウトは、複数の製品を自由に見てもらえる構成です。ただし、製造業のBtoB展示会では展示だけに偏らず、商談スペースの確保も必要です。展示と商談のバランスが成果を最大化します。

来場者を惹きつけるおしゃれな装飾テクニック

視覚的な訴求力を高め、競合他社との差別化を図るには、具体的な装飾テクニックを効果的に活用することが欠かせません。ここでは、おしゃれさと機能性を両立させるために役立つ、実践的な手法を紹介します。

株式会社リオエンターテイメントデザインでは、担当デザイナーが打ち合わせから発注・現場管理まで一括対応し、無駄な人件費を抑えつつ要望に沿った高品質なデザインを実現しています。

具体的な制作実績は こちらのデザイン事例 からご覧いただけます。

製品を主役にするミニマルデザイン

情報を詰め込みすぎると来場者が混乱し、伝えたいメッセージが弱まってしまいます。ミニマルデザインは不要な要素をそぎ落とし、製品そのものに視線を集中させる洗練された手法です。

壁面を白やグレーの無彩色で統一し、装飾を最小限にすると、製品が引き立ち、空間に余白が生まれます。この余白が高級感や先進性を演出し、高価格帯の精密機器や技術力を訴求したい製造業によく適します。

ただし、ミニマルすぎると無機質になりやすいため、適度なアクセントカラーや質感のある素材を部分的に取り入れ、空間に温かみを加えることが重要です。

来場者を自然に呼び込む入口とブース内のスペース

心理的に入りやすいブースは集客力を大きく高めます。

まず、入口の幅を十分に確保しましょう。狭い入口は心理的な障壁となり、来場者の足を止める原因になる可能性があります。さらに、入口付近にスタッフが密集すると威圧感を与えてしまうため、配置には注意が必要です。

ブース内では、通路幅は最低1m(可能であれば1.5m)を確保すると、来場者がすれ違う際のストレスを軽減できます。商談スペースはプライバシーを守りつつ圧迫感のない配置を意識することで、安心して話せる環境が作れます。

視認性を最大化するための看板・ディスプレイ活用

看板やディスプレイは、ブースの顔となる重要な要素です。カルプ文字は立体感があり、影が生まれることでロゴや商品名を印象的に見せられます。

デジタルサイネージは、動画やアニメーションで情報を伝えられるため静止画よりも注目されやすく、製品紹介や事例提示など用途の幅も広い点が魅力です。

照明も視認性に大きく影響します。

- 昼光色:清潔感や先進性を演出

- 電球色:温かみや高級感を演出

製造業の展示会で技術力を訴求したい場合は昼光色を主体にし、部分的に電球色を加えると空間に柔らかさが生まれます。

競合と差をつける最新トレンドを取り入れた展示

最新のデジタル技術を取り入れることで、企業の先進性を強くアピールできます。プロジェクションマッピングは製品や壁面に映像を投影し、構造や工程を直感的に伝えられる演出です。

AR技術を活用すれば、タブレットやスマートグラスを通じて製品の仕様や機能を拡張現実で体験してもらえます。大型機械のように持ち込みが難しい製品でも、実寸大で表示できるため強い印象を残せるでしょう。

環境に配慮した、サステナブル素材の活用も重要なトレンドです。竹材・再生紙・リサイクル素材などを使った什器は環境配慮を表現でき、話題性にもつながります。

失敗しないブース設営の注意点

どれほど優れたデザインでも、現場での安全管理や快適性への配慮を欠くと、成果につながりません。ここでは、運営上のリスクを回避し、展示会を確実に成功へ導くための実践的なノウハウを解説します。

五感への配慮と快適性の調整

来場者の快適性は、ブースでの滞在時間や商談の質に直結します。照明が暗すぎると資料や製品が見えにくくなり、商談に支障が出ます。反対に明るすぎると目が疲れやすく、長時間の滞在が難しくなります。

- 昼光色:集中しやすいが疲れやすい

- 電球色:リラックスしやすいが精読には不向き

昼光色は集中しやすい一方で疲労を感じやすく、電球色はリラックスできるものの細かな資料確認には不向きです。エリアごとに照明を使い分けることで、快適な環境を整えられます。

また、BGMの音量は会話のしやすさを左右します。大きすぎず小さすぎず、適度な音量で心地よい空間をつくりましょう。

来場者が滞留しない動線設計

混雑は来場者の満足度を下げる、大きな要因になりかねません。通路幅を広めに取り、人気展示への動線が一点に集中しないようレイアウトを工夫しましょう。

入口と出口を明確に分ける「一方通行の動線を設計」も混雑緩和に有効ですが、強制的な導線は圧迫感を与える可能性があるため、自然な動きになるような配置が理想です。

さらに、ピークタイムに備えた人員配置も重要です。混雑が予想される時間帯には整理誘導や短時間の待機場所を設けることで、来場者のストレスを軽減できます。

ブースの安全性確保

展示会場では、安全性の確保を最優先しましょう。什器や看板は転倒防止を徹底し、大型展示物や吊り下げ装飾は特に慎重な固定が必要です。屋外展示の場合は天候対策も必須で、強風対策の重り・ワイヤー、雨対策の防水シートなどを準備しておきましょう。

また、会場ごとには火気使用や騒音レベル、防炎素材の義務など独自のルールがあります。事前に規定を確認し、違反がないよう注意してください。違反すると出展停止や追加費用につながる可能性があります。

コストとスケジュールの徹底管理

ブース施工には、一般的に3〜4か月の準備期間が必要です。デザイン決定に1か月、制作に1〜2か月、搬入と設営に1〜2日という流れが多く、スケジュールがギリギリになると割増料金が発生したり、希望通りの仕上がりにならないおそれがあります。

コストを抑えるには、早めの計画と再利用できる什器の採用が有効です。展示会に精通した業者へ依頼すれば、効率的な施工で人件費を抑えられる場合もあります。また、補助金や助成金が利用できることもあるため、事前の確認が安心につながります。

見積もりは複数社から取り、

- 設計費

- 制作費

- 施工費

- 撤去費

これらがすべて含まれているか細かく確認しましょう。追加費用を防ぐためにも、契約前に不明点を解消することが大切です。

まとめ

展示会ブースのデザインは、見た目の良し悪しだけでなく、集客・商談・ブランド価値のすべてを左右する最重要の投資です。目的とターゲットを明確にし、視認性・導線・レイアウトを戦略的に設計することで、立ち寄り率や商談化率は大きく変わります。

また、最新トレンドの活用や安全性・コスト管理まで丁寧に行うことで、展示会の成果は確実に最大化できます。

こうした展示会成功のポイントを的確に押さえ、確実に成果へつなげるサポートを提供しているのが株式会社リオエンターテイメントデザイン です。

初回打ち合わせから現場管理まで一人のデザイナーが一貫対応するため、意図がズレず、短期間でも高品質なブースを構築できます。リピート率80%以上という実績も、その品質と満足度の高さを証明しています。

「集客できるブースを作りたい」「商談につながるデザインを実現したい」そんな課題をお持ちなら、ぜひ一度ご相談ください。貴社の強みを最大限に引き出す、成果の出る展示会ブースをご提案します。

展示会で名刺交換をする目的とは?マナーやコツも解説

展示会は新しい出会いやビジネスチャンスが数多く生まれる場ですが、その入口となるのが「名刺交換」です。

展示会での名刺交換を成功させるためには、まず「なぜ交換するのか」という目的を明確にし、その上で適切なマナーとちょっとしたコツを押さえておくことが大切です。

この記事では、展示会での名刺交換を効果的に行うための実践的なノウハウを解説します。基本の流れから、相手に好印象を与える工夫、さらに交換後に名刺をどう活用すべきかまで、段階ごとに具体的な手法を紹介します。

展示会で名刺交換をする目的

展示会で名刺を交換する最大の目的は、見込み顧客の情報を集め、将来的な売上アップにつなげることです。

まず重要なのは、見込み客の獲得です。展示会には業界関係者や潜在顧客など、多種多様な人が来場します。そのなかから自社の製品やサービスに関心を持ちそうな相手を見極め、確実に連絡先を入手することが第一歩となります。

また、名刺交換は相手との最初の接点であり、短い時間ながらも印象を大きく左右します。ここで好印象を残せれば、信頼関係のきっかけとなり、その後の商談へと発展しやすくなります。

さらに、名刺交換は相手から自発的なアクションを引き出すチャンスでもあります。交換の場でニーズや課題を聞き出し、解決策のヒントを提示できれば「もっと詳しく話を聞きたい」といった前向きな反応を得られる可能性が高まります。

そして忘れてはならないのが、展示会後のフォローです。名刺を交換しただけでは商談は始まりません。展示会後に連絡を取り、関心に応じた提案を行うことで、実際の商談につなげやすくなります。

こちらの記事では、展示会マーケティングについて解説しています。

事前準備や失敗例も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

展示会で名刺交換をする際のマナー

展示会での名刺交換は、通常のビジネスシーンとは少し違った配慮が求められます。来場者が多く短時間でのやり取りが中心となるため、丁寧かつスムーズに対応することが大切です。

基本的な流れは、まず来場者に挨拶をし、簡単な自己紹介を行います。その後、会話の中で相手の興味や関心を確認し、適切なタイミングで名刺交換を提案します。

名刺は自分から先に差し出し、相手の名刺は両手で受け取りましょう。その際「頂戴します」と一言添え、氏名や役職を確認してから丁寧にしまうことが大切です。

ここで押さえておきたいのが、展示会特有のタイミングです。通常の商談では初対面ですぐに名刺を交換しますが、展示会では少し異なります。相手が自社の製品やサービスに関心を示した瞬間こそ、名刺を差し出す最適なタイミングです。

また、交換の際には細かなマナーも重要です。名刺の会社ロゴや氏名に指をかぶせないよう注意し、名刺はすぐに取り出せるよう準備しておきましょう。もし交換を断られた場合も、慌てず「失礼しました」と一言添えて軽くお辞儀をし、その場を離れるのがスマートです。

展示会で名刺交換をする際のコツ

展示会で効果的に名刺交換を行うには、いくつかのポイントを意識することが欠かせません。ただ数をこなすのではなく、一回一回の名刺交換を意味のある出会いにつなげる工夫が必要です。

ここからは、展示会で実践できる具体的なコツを解説します。

自分から率先して声をかける

展示会に訪れる来場者の多くは「情報収集」が目的であり、必ずしも自ら名刺交換を申し出るわけではありません。だからこそ、出展者側から積極的に声をかけることが大切です。

たとえば、笑顔で「こんにちは。本日はどのような目的でご来場されたのですか?」と自然に問いかけてみましょう。こうした一言が会話のきっかけとなり、相手の関心度を把握する手がかりになります。

そこから相手のニーズや課題を聞き出し、自社がどのように役立てるかを伝えられれば、名刺交換がスムーズに進みやすくなります。

さらに、ブースに掲示したキャッチコピーを活用するのも効果的です。来場者が興味を示して立ち止まったタイミングで「こちらの内容にご関心をお持ちですか?」と声をかければ、自然に会話が広がります。

大きく掲示されたフレーズを話題にすることで、来場者の警戒心をやわらげ、会話に入りやすい雰囲気を作ることができます。

名刺をすぐ取り出せるようにしておく

展示会では、名刺交換のタイミングが突然やってくることも少なくありません。そのため、いつでもスムーズに名刺を取り出せるように準備しておくことが大切です。

たとえば、パンフレットと一緒に持っておいたり、すぐ取り出せるポケットやカバンの外ポケットに入れておけば、片手でスムーズに取り出せます。また、入館証ホルダーに数十枚ほどの名刺を入れておいてもよいでしょう。

また、1日あたり100枚以上の名刺を用意し、定期的に補充できる体制を整えておきましょう。名刺を手際よく差し出せるかどうかで、相手に与える印象が大きく変わります。

失敗しても気にしない

展示会では、名刺交換を断られることは決して珍しくありません。来場者にはそれぞれ目的があり、すべての人が名刺交換を求めているわけではないためです。

そのため、断られたときには「お忙しいところ失礼いたしました」と丁寧に伝え、笑顔で見送ることが大切です。不快な表情を見せたり、しつこく食い下がったりしてしまうと、かえって悪い印象を与えてしまいます。

余裕を持って行動することで、自分もリラックスでき、結果的によい成果につながります。

展示会で名刺交換する際の注意点

展示会での名刺交換を成功させるためには、ただ積極的に声をかけるだけでは不十分です。相手に不快感を与えないよう避けるべき行動や、意義のある交換につなげるために押さえておきたいポイントがあります。

ここからは、展示会ならではの注意点を具体的に紹介します。

直接的に売り込まない

展示会で出会ったばかりの相手に、いきなり商品やサービスを強引に売り込むのは逆効果です。まずは「信頼関係を築くこと」を優先しましょう。

たとえば「どのような課題をお持ちですか?」といった質問から会話を始めれば、相手の状況やニーズを知るきっかけになります。その際には、相手の話をしっかりと聞き、共感を示すことが大切です。

一方的に説明するのではなく、相手の立場に寄り添う姿勢を見せることで、自然と信頼感が生まれます。その信頼が、後の商談や具体的な提案へとつながっていくでしょう。

自社の名刺を印象づける工夫をする

展示会では一日に数十社、ときには100社以上と名刺交換が行われることもあります。そのなかで埋もれずに覚えてもらうためには、名刺そのものに工夫を凝らすことが欠かせません。

たとえば、名刺のデザインに自社の強みや特徴を反映させ「この会社は〇〇に強い」とひと目で伝わるようにすると効果的です。また、QRコードを掲載して自社サイトや製品ページへアクセスできるようにしておけば、興味を持った相手がスムーズに詳細を確認できます。

さらに、色使いやデザインも印象を左右します。企業カラーを活かしつつ目を引くレイアウトに仕上げることで、名刺を整理する際に「そういえばあのブースで話した会社だ」と思い出してもらいやすくなるでしょう。

名刺の裏面を活用する

名刺の裏面は意外と活用されないことが多いですが、第二の発信スペースとして大きな効果を発揮します。この余白を工夫して使うことで、相手の記憶に残りやすくなるのです。

たとえば、企業理念やビジョンを簡潔にまとめたり、主要な製品・サービスの特徴や導入実績を掲載したりすると効果的です。「私たちは〇〇の課題を解決します」といったわかりやすいメッセージを入れるのもよいでしょう。

さらに、展示会限定の特典やキャンペーン情報を載せれば、相手が後から名刺を見返したときに行動につながる可能性が高まります。ちょっとした工夫ですが、商談へとつながる可能性を大きく広げるポイントとなります。

会話の内容を名刺に書き込む

受け取った名刺に、会話の内容を簡単にメモしておくことはとても重要です。たとえば「製造ラインの効率化に関心あり」「〇月に設備更新を予定」など、具体的に記録しておけば、後日のフォローアップを的確に行うことができます。

大切なのは、記憶が鮮明なうちに書き込むことです。相手と別れた直後に数秒だけ時間を取り、短くメモするだけで十分です。そうすることで情報の鮮度を保ちつつ、次回のアプローチに活かせます。

結果として「自分の話をきちんと覚えてくれていた」という好印象にもつながり、信頼関係の構築を後押ししてくれます。

展示会での名刺交換時に好印象を与える方法

展示会は限られた時間のなかで数多くの人と出会う場です。そのため、名刺交換のわずかな瞬間にどれだけ好印象を残せるかが、その後の関係づくりを左右します。

ここでは、名刺交換の場面で記憶に残るための具体的なポイントを紹介します。

チラシやパンフレットを活用する

チラシやパンフレットは、名刺交換の優れたきっかけづくりツールとなります。来場者に資料を手渡す際は「本日限定の特別資料です」といった言葉を添えることで、受け取る側も興味を持ちやすくなります。

さらに効果的なのは、資料と一緒にノベルティを活用する方法です。実用的なボールペンやエコバッグなどを「資料と一緒にどうぞ」と渡すことで、断られにくくなります。そして「お渡しする前に、差し支えなければお名刺を頂戴できますか?」と自然に名刺交換を提案できます。

ブースデザインだけでなく効果的なチラシやノベルティーのプロデュースも行っています。

相手の話の流れに合わせる

自社の説明を一方的に進めるのではなく、相手の話の流れに合わせることで、より深い信頼関係を築くことができます。「なるほど」「確かにそうですね」といった相槌を打ちながら、相手の言葉に耳を傾けます。

相手の関心事が明確になったら、それに応じた情報提供を行います。コスト削減に関心がある来場者には費用対効果の話を中心に、技術的な詳細に興味がある方には仕様や性能について詳しく説明します。

名刺交換したい旨を断定的に伝える

展示会の場では、控えめに「もしよろしければ…」と伺うよりも「ぜひお名刺交換させてください!」と明確に伝えるほうが効果的です。はっきりとした意思表示は、自信や誠意のある姿勢として相手に好意的に受け取られやすくなります。

さらに、自分から先に名刺を差し出すことで、積極性を示すと同時にスムーズな流れをつくることができます。

名刺にプロフィール写真を載せておく

顔写真付きの名刺は、交換後に相手の記憶に残りやすく、後日のフォローアップでも思い出してもらいやすくなります。使用する写真は、プロのカメラマンに撮影してもらった明るく親しみやすい表情のものを選ぶと効果的です。

さらに、写真の横に「製造業の効率化なら私にお任せください」といったキャッチフレーズを添えれば、専門性や信頼性を同時に伝えることができ、印象をより強く残せます。

名刺交換後の活用法

展示会で名刺を交換すること自体はゴールではなく、あくまで関係構築のスタートラインです。せっかく得たご縁も、そのまま放置してしまっては商談や受注につながりません。ここでは、名刺交換後に実践すべき活用法について紹介します。

名刺をデータ化する

展示会で獲得した名刺は、できるだけ早くデータ化することが重要です。名刺管理サービスを活用すれば、社内での情報共有や顧客管理がスムーズになり、次のアクションへと移しやすくなります。

データ化する際は、連絡先情報だけでなく、展示会で話した内容や相手の関心事も一緒に記録しておきます。データ化は展示会当日に完了させることが理想的です。専門のデータ入力代行サービスを活用することも検討しましょう。

アプローチしたい順に優先順位をつける

展示会で得た情報をもとに、見込み度合いに応じて優先順位をつけることが重要です。「今すぐ客」「そのうち客」「情報収集客」といった分類を行い、BANT条件(予算・決裁権・ニーズ・導入時期)を活用して客観的に優先度を判断します。

高優先度の見込み客には展示会後24時間以内に御礼メールを送り、48時間以内に電話でフォローします。中優先度には1週間以内にフォローメールを送り、低優先度にはメールマガジンなどで継続的に接点を保ちます。

こちらの記事では、展示会における効果測定の方法を解説しています。

重要性や測定すべき指標についても取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

継続的にアプローチする

展示会での出会いを一過性のものにしないため、継続的なアプローチが不可欠です。まず重要なのは、展示会後24時間以内の迅速な御礼メールです。「〇〇についてお話しさせていただいた△△です」と、相手が思い出しやすいようにします。

その後は、見込み度に応じて異なるアプローチを展開します。ステップメールやマーケティングオートメーションツールを活用することで、効率的な継続アプローチが可能になります。

最初の1か月は週1回程度、その後は2週間に1回、3か月目以降は月1回程度を目安に接触を保ちます。

こちらの記事では、展示会後のお礼メールについて解説しています。

具体的な例文集も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

展示会での名刺交換は、新しい出会いをビジネスチャンスへと発展させる大切なステップです。目的を明確にし、基本的なマナーと効果的なコツを押さえることで、見込み顧客とつながることができます。

大切なのは、相手の立場を尊重した丁寧な対応と、展示会後の着実なフォローアップです。さらに、名刺交換をより有意義なものにするには、来場者の目を引くブースデザインや、記憶に残る販促ツールといった環境づくりも欠かせません。

株式会社リオエンターテイメントデザインは、イベントや展示会におけるブースデザインの企画から施工、運営までを一貫してサポートしています。来場者の足を自然と止めたくなるような魅力的なブースデザインに加え、成果につながる販促アイテムまで、展示会を成功へ導くトータルソリューションを提供しています。

また、担当デザイナーが初回打ち合わせから現場管理まで一貫して対応するため、高品質なデザインはもちろん、安心感のある丁寧なサポートを実現します。

展示会での名刺交換のチャンスを最大化し、確実にビジネスへとつなげるために、ぜひリオエンターテイメントデザインのサービスをご活用ください。

あらゆるご要望に沿ったクリエイティビティあふれるオーダーメイドの展示会ブースをご提案いたします。

【2025年版】展示会の助成金・補助金がすぐ見つかる!全国の支援制度まとめ

展示会に出展する際には、多くの企業が費用負担の大きさに悩みます。しかし、2025年は国の 主要制度から自治体独自の支援まで、出展費用や販路拡大に活用できる助成金・補助金が数 多く揃っています。ただし、多くの制度は申請期間が短く、対象条件の確認にも手間がかかります。

本記事では、2025年に利用できる全国の支援制度をわかりやすいよう一覧で紹介しています。 申請のコツや注意点も解説しているため、ぜひ参考にしてください。

【全国】展示会に利用できる助成金・補助金の情報

出展料や広告宣伝費などの負担を軽減するため、国ではさまざまな助成金・補助金制度を設け ています。以下では、地域を問わず利用できる代表的な制度を紹介します。

※情報は2025年8月29日現在のものです

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が物価高騰や賃上げ、人件費増加、インボイス制度導入などの変化に対応しつ つ、販路開拓や業務効率化を進めることを支援する補助金です。電子申請のみ受け付けていま す。

一般型・通常枠

自ら策定した経営計画にもとづき、新規顧客の獲得や市場拡大のための商品開発・展示会出展 などを支援します。対象は自社商品・サービスの販路開拓目的に限られ、商工会・商工会議所の 支援を受けることが条件です。

- 上限額:50万円(インボイス特例や賃上げ特例を組み合わせると最大200万円) ● 補助率:対象経費の2/3(赤字かつ賃金引上げ特例の場合は3/4)

- 申請期間:令和7年10月3日~11月28日

出典:小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>【公 募要領】」

https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover3_ip18.pdf

共同・協業型(旧共同・協業販路開拓支援補助金)

地域の支援機関が主導し、小規模事業者を集め、販路拡大やブランド強化に取り組む場合に活 用できます。展示会や催事出展、マーケティング拠点の活用などが対象です。

- 上限額:5,000万円

- 補助率:対象経費の2/3 ※地域振興機関の経費は定額補助

- 申請期間:第1回受付終了、来年度公募再開可能性あり

出典:小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局「小規模事業者持続化補助金<共 同・協業型>【公募要領】」

https://r6.kyodokyogyohojokin.info/doc/r6_koubover3_kk1.pdf

創業型

創業3年以内の小規模事業者を対象に、販路拡大や生産性向上の取り組みを支援します。申請 には「特定創業支援等事業」の修了証明書が必須で、創業塾やセミナーを受講する必要があり ます。

- 対象経費:展示会出展費、広告費、機械装置費、旅費など ● 上限額:200万円(インボイス特例で+50万円)

- 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年10月3日~11月28日17:00

出典:小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局 「小規模事業者持続化補助金<創業型 > 第2回 公募要領 」

https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/doc/r6_koubover4_sogyo2.pdf

こちらの記事では、展示会のノベルティ配布効果について解説しています。

選び方や注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

新製品・新サービス開発や生産性向上を目的とした設備投資を支援する補助金です。基本的に は設備投資が中心ですが、展示会費用が対象となるのは「グローバル枠(海外市場開拓)」に限 られます。

- 補助対象:海外展示会の出展費用、通訳・翻訳費、海外広告費など

- 上限額:3,000万円

- 補助率:中小企業 1/2・小規模事業者 2/3

- 申請期間:令和7年10月3日17:00~10月24日17:00

出典:全国中小企業団体中央会 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

公募要領 (第21次公募) 」

中小企業組合等課題対応支援事業補助金

協同組合や中小企業組合が経営課題を解決する取り組みを支援する制度です。2種類の枠が あります。

【活路開拓事業(大規模・高度型/通常型)】 専門家を招いた委員会の設置や市場調査、試作品開発などを支援します。

- 大規模・高度型:上限2,000万円(下限100万円)

- 通常型:上限1,200万円(下限100万円)

- 補助率:対象経費の6割

- 申請期間:令和7年度公募終了、来年度公募再開可能性あり

【展示会等出展・開催】 国内外の展示会出展や自主開催による販路開拓を支援します。ただし、直接販売をともなう場合 は対象外です。

- 上限額:1,200万円(下限なし)

- 補助率:対象経費の6割

- 申請期間:令和7年度公募終了、来年度公募再開可能性あり

出典:全国中小企業団体中央会 「令和7年度 中小企業組合等課題対応支援事業募集要綱 」

https://www.chuokai.or.jp/contents/josei/kadai/2025/R7K_entryguideline_P01.pdf

中小企業新事業進出補助金

新たな事業へ挑戦する中小企業を対象に、販路拡大や展示会出展を含む幅広い経費を補助し ます。

- 上限額(従業員数に応じて):2,500~7,000万円(大幅賃上げ特例で最大9,000万円) ● 補助率:対象経費の1/2

- 下限額:750万円

- 申請期間:第1回公募終了

要件として「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること、付加価値 額の年平均4%以上の成長見込み、最低賃金+30円などが課されており、未達成の場合は補助 金返還リスクがあります。

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業新事業進出促進補助金 公募要領 (第1 回) 」

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo.pdf

イベントや展示会ブースのデザインに関する相談 を受け付けております。

【県・市町村別】展示会に利用できる助成金・補助金の情報

展示会出展の費用は企業にとって大きな負担ですが、自治体ごとに用意されている助成金や補 助金を活用すれば、費用を抑えて効果的に販路拡大を進められます。ここでは、県・市町村別の 助成金・補助金制度を紹介します。

※情報は2025年8月29日現在のものです

1:北海道

北海道では、地域企業の販路開拓や経営基盤の強化を目的に、出展費用の一部が補助される 制度があります。

【札幌市】展示会出展支援補助金

札幌市内のIT事業者が対象の補助金です。自社製品やサービスを国内外の展示会で発信し、 新規取引や販路拡大を支援します。

- 上限額:50万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月30日~8月29日

出典:一般財団法人さっぽろ産業振興財団 「一般財団法人さっぽろ産業振興財団 令和7年度IT イノベーション推進事業

展示会出展支援補助金 公募要項 」

https://www.elecen.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/R7_koboyoko_Exhibition.pdf

【函館市】函館市海外向け展示商談会等出展補助金

函館市内の中小企業が、海外や道外の展示会に出展し、海外販路を拡大する取り組みを支援し ます。

- 上限額:海外40万円・国内20万円 ● 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度の募集は終了

出典:函館市経済部食産業振興課「令和7年度函館市海外向け展示商談会等出展補助金 募 集要項」

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025030500045/file_contents/R7bosyuyoko.pdf

2:青森県

青森県では、地域産業の振興や販路拡大を目的に、展示会や商談会への出展を支援する補助 制度が設けられています。

【弘前市】ひろさきブランド販路開拓補助金

弘前市内の中小企業や団体が持つ独自の製品・技術・工芸品を対象に、国内外やオンライン展 示会への出展を支援します。

- 上限額:国外50万円/国内30万円/オンライン10万円 ● 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月15日~随時

出典:産業育成課 物産振興係「令和7年度ひろさきブランド販路拡大補助金交付要綱 」

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/josei/files/R07brand-hanro-youkou.pdf

出典:弘前市HP「ひろさきブランド販路開拓補助金」

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/josei/burandohanrokaitaku-hojokin.html

【六ヶ所村】特産品開発・6次産業化事業補助金

村内産の農林畜水産物を使った高付加価値商品の開発・販売を支援し、地域資源と産業の活 性化を目指します。

- 上限額:100万円

- 補助率:対象経費の8割以内

- 申請期間:随時

出典:六ヶ所村農林水産課「特産品開発・6次産業化事業補助金のご案内 」

https://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,19151,c,html/19151/20241106-115128.pdf

3:岩手県

岩手県では、地域資源を活かした新しい商品開発や販路拡大を支援する補助制度が用意され ています。地元の農畜産物を活用した取り組みを通じて、地域経済の発展を後押ししています。

製造業及び情報サービス業市場開拓等事業補助金

盛岡市内に所在する製造業または情報サービス業の中小企業者・団体が、市場開拓や販路拡 大を図るために国内外の展示会・見本市等へ出展する場合、その費用の一部を支援します。オ ンライン展示会も補助対象です。

- 上限金額:国内10万円/国外25万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年2月28日

出典:盛岡市HP「製造業及び情報サービス業市場開拓等事業補助金」

https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1026070/kogyo/1008220.html

4:宮城県

宮城県では、震災からの復興や経営環境の変化に対応するため、中小企業や水産関連事業者 を対象に支援制度を設けています。展示会出展による販路回復や事業再建を支援します。

展示会・商談会等出展事業

水産加工業者や流通業者が県外の展示会・商談会に出展する際の費用の一部を補助します。

- 上限額:1件30万円、1事業者50万円まで

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年2月28日

出典:宮城県 水産林政部 水産業振興課 「展示会・商談会等出展事業費補助金 事業実施の手引き」

https://www.pref.miyagi.jp/documents/45075/tebiki.pdf

宮城県中小企業等再起支援事業補助金

エネルギー費や資材高騰、米国の関税措置などで影響を受ける中小企業を対象に、再建に必 要な経費を補助します。

- 上限額:30万円

- 下限額:10万円

- 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年度公募終了

出典:宮城県経済商工観光部中小企業支援室 「令和7年度 宮城県中小企業等再起支援事業 補助金 補助事業実施の手引き」

https://www.pref.miyagi.jp/documents/59810/r7saikitebiki.pdf

5:秋田県

秋田県では、市町村ごとに独自の支援があり、展示会や商談会を活用した販路拡大を後押しし ています。

【秋田市】海外展開推進関係補助金

市内企業が農産加工品や製造品を海外で販売促進する際の経費を補助します。展示会出展、 越境EC、オンライン商談会、輸送費などが対象です。

- 上限額:30万円(条件により40万円) ● 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年8月21日~9月5日

出典:秋田市商工貿易振興 「令和7年度 秋田市海外展開推進関係補助金募集要領(2次応募)」

【美郷町】ビジネスマッチング支援事業

町内事業者が国内の展示会や商談会などに参加する際の費用を補助します。

- 上限額:年間10万円(町ブランド認定品は20万円まで) ● 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:随時

出典:秋田県美郷町役場 美郷町ビジネスマッチング支援事業 「令和7年度 秋田市海外展開推 進関係補助金募集要領」

https://www.town.misato.akita.jp/syoukougyou/2965

6:山形県

山形県では、市ごとに中小企業の販路拡大や新事業展開を支援する制度があり、展示会出展な どを通じて自社製品の発信を後押ししています。

【山形市】見本市等出展支援事業補助金

市内中小企業が国内外の展示会に出展し、販路を広げる取り組みを支援します。

- 上限額:国内50万円/海外100万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:随時(予算枠に達し次第終了)

出典:山形市商工観光部産業政策課企業支援係 「令和7年度 山形市見本市等出展支援事業 募集要領」

【鶴岡市】がんばる中小企業応援事業補助金

新分野展開・生産性向上・新製品開発・IT導入などを行う市内企業を支援します。

- 上限額:原則100万円(単価10万円以上の設備投資は30万円まで)

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年募集終了

出典:鶴岡市商工観光部商工課「鶴岡市がんばる中小企業応援事業補助金申請要領」

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/shokoshien/syouko_ganbaru.files/R7youryou..pdf

7:福島県

福島県では、製造業を中心に海外展開や販路拡大を支援する制度があり、市町村単位でも展示 会出展などを後押ししています。

ものづくり企業海外展開支援事業補助金

県内製造業者がアジアなどの海外展示会に出展する際の費用を補助します。

- 上限額:50万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月21日~令和8年2月27日

出典:福島県商工労働部商工総務課「令和7年度 福島県ものづくり企業海外展開支援事業公募要領」

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/752726_2147698_misc.pdf

【二本松市】新事業チャレンジ補助金

市内中小企業が「新事業チャレンジ」「デジタル技術導入」「展示会出展」による販路開拓に取り 組む場合を支援します。

- 上限額:展示会のみ10万円/他事業と併用で50万円 ● 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年12月26日まで

出典:二本松市役所 産業部商工課商工振興係「令和7年度二本松市新事業チャレンジ補助金」

https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/data/doc/1745564008_doc_54_0.pdf

8:茨城県

茨城県では、中小企業の販路拡大や経営強化を目的とした制度を整備。展示会出展や広報活 動を幅広く支援しています。

水戸市】中小企業振興支援補助金

展示会出展やHP制作・更新など、販売促進を目的とした取り組みを補助します。

- 上限額:20万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月9日~令和8年3月13日

出典:水戸市商工課 中小企業振興係「水戸市中小企業振興支援補助金 販路拡大事業のご案内」

https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/53729.pdf

【龍ケ崎市】展示会等出展支援事業補助金

市内中小企業が展示会に出展する際の会場費や装飾費を支援します。

- 上限額:10万円

- 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:随時

出典:龍ケ崎市市民経済部商工観光課「龍ケ崎市展示会等出展支援事業補助金 公募要領」

9:栃木県

栃木県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【宇都宮市】コンベンション開催支援補助金

地域経済活性化を目的に、市内で開催される展示会・見本市などのコンベンションを支援する制 度です。

- 上限額:国内コンベンション300万円/国際コンベンション500万円

- 補助率:対象経費の1/3以内(他補助併用時は差し引き後の1/3以内)

- 申請期間:随時

出典:(一社)宇都宮観光コンベンション協会「コンベンション開催支援補助金」

https://utsunomiya-convention.jp/subsidy/

10:群馬県

群馬県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【桐生市】販路拡大支援事業(展示会出展補助金)

販路開拓を目的とし、市内製造業者が県外・海外・オンライン展示会へ出展する際の経費を補助 します。

- 上限額:海外30万円・国内(県外)小規模20万円/中小15万円・オンライン 小規模20万円 /中小15万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~(予算枠に達し次第終了)

出典:桐生市産業経済部商工振興課「桐生市販路拡大支援事業 展示会出展補助のご案内」

https://www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/467/r7tirasi.pdf

11:埼玉県

埼玉県では、海外展開や販路拡大を後押しする支援が整備されています。

埼玉県産業振興公社海外展示会出展支援補助金

県内中小企業の海外展示会出展を支援(出展料・輸送費・通訳費など)します。

- 上限額:100万円

- 補助率:対象経費の1/2以内 ● 申請期間:令和7年応募終了

出典:公益財団法人 埼玉県産業振興公社 「令和7年度 埼玉県産業振興公社海外展示会出展 支援補助金申請要領」

https://www.saitama-j.or.jp/wp-content/uploads/2025/05/02_tenjikai_shinsei_youryou.pdf

【戸田市】展示会出展支援事業補助制度

市内中小企業がBtoB向け展示会で自社製品をPRし販路を広げる取り組みを支援します。

- 上限額:20万円

- 補助率:対象経費の1/2 以内

- 申請期間:令和7年4月1日~(予算枠に達し次第終了)

出典:戸田市役所 経済戦略室 「令和7年度 戸田市商工業支援事業補助金 展示会等出展支援 事業のご案内」

https://www.city.toda.saitama.jp/uploaded/attachment/72558.pdf

12:千葉県

千葉県では、展示会やMICEイベントを活用した販路拡大・地域活性化を支援する制度がありま す。

【市川市】中小企業展示会等出展支援事業補助金

市内の中小企業が持つ優れた製品・技術・サービスを広く国内にPRし、販路拡大や技術提携、 受注増につなげるため、展示会等へ出展する際の会場使用料(出展小間料)などの費用の一部 を補助します。

- 上限額:30万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年2月27日

出典:市川市 経済観光部商工課「令和7年度 市川市中小企業 展示会等出展支援事業補助金募集要項」

https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/eco01/file/0000480628.pdf

【船橋市】展示会等出展支援事業補助金

市内中小企業の販路開拓を目的とした国内外展示会出展を支援します。

- 上限額:国内15万円・海外20万円

- 補助率:対象経費の1/3以内(国内)・対象経費の1/2以内(海外)

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:千葉県船橋市商工振興課 工業係

http://city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p043964.html

13:東京都

東京都では、中小企業の展示会出展を通じた販路拡大や新規顧客開拓を支援する制度が複数 用意されています。

展示会出展助成プラス

都内中小企業の展示会出展費用を補助し、経営基盤の強化を支援します。

- 上限額:150万円

- 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年4月~令和8年1月(全10回募集、予算枠に達し次第終了)

出典:公益財団法人東京都中小企業振興公社 助成課「令和7年度 展示会出展助成プラス 【募集要項 兼 事務の手引き】 」

市場開拓助成事業

評価を受けた製品や成長分野製品を持つ中小企業の販路開拓を支援します。

- 上限額:300万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:公益財団法人東京都中小企業振興公社 助成課「令和7年度 市場開拓助成事業募集要項 」

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/rmepal000000ej7o-att/R7_shijo_boshuuyoukou.pdf

安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業

災害・サイバー対策など「安全・安心」関連製品の開発・展示会出展を支援します。

- 上限額:150万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:公益財団法人東京都中小企業振興公社 助成課「令和7年度 安全・安心な東京の実現に 向けた製品開発支援事業 ~実用化のための製品・技術の開発・改良から普及促進まで~ 【募集要項】」

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/rmepal000003cv3a-att/r7_anzen-anshin_guideline.pdf

各区・市町村の支援事業

東京都内では区市町村でも独自の支援があります。

【品川区】

- 上限額:国内30万円・海外60万円・オンライン20万円 ● 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年10月1日~31日

【中央区】

- 上限額:30万円(3回まで)

- 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年9月1日~令和8年2月27日

【千代田区】

- 上限額:10万円(条件により20万円) ● 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:出展する年度内

【府中市】

- 上限額:30万円(45万円以上の補助対象の場合) ● 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:毎月20日締切(予算枠に達し次第終了)

出典:品川区中小企業支援サイト「展示会出展支援」

https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/soshikikarasagasu/chushokigyoshiengakari/joseikin/171.html

出典:中央区区民部商工観光課中小企業振興係「中央区中小企業販路拡大支援事業補助金」

https://www.city.chuo.lg.jp/documents/13707/r7chirashihanro.pdf

出典:千代田区地域振興部商工観光課「中小企業販路拡大事業 支援補助申請の手引き

https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/18383/r705shinsei-tebiki.pdf

出典:むさし府中商工会議所 中小企業相談所「令和7年度府中市小規模事業者販路開拓等補 助金「公募要領」

https://www.tama5cci.or.jp/chamber/2025/hanrokaitaku/r7_kouboyouryou.pdf

14:神奈川県

神奈川県では、中小企業の販路拡大を目的に展示会出展を支援しています。

県内企業の国内展示会への出展支援(国内展示会出展助成事業)

神奈川県内の中小企業が、国内展示会やWeb展示会(国内販路開拓を目的としたもの)、さらに 「沖縄大交易会2025」に出展する際にかかる費用の一部を助成します。

- 上限額:出展経験あり30万円・経験なし25万円・「沖縄大交易会2025」出展小間代全額 ● 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:公益社団法人神奈川産業振興センター 経営支援部 取引振興課「令和7年度県内企業 の国内展示会への出展支援(国内展示会出展助成事業)」

【鎌倉市】中小企業経営基盤強化事業費補助金

展示会や見本市、博覧会に出展する際の費用を補助します。対象は会場・ブースの使用料、装 飾費、備品レンタル料です。

- 上限額:30万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年2月27日

出典:鎌倉市民防災部商工課「経営基盤を強化する事業を行う中小企業を支援します(鎌倉市 中小企業経営基盤強化事業費補助金のご案内)」

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shoukou/keieikiban.html

15:新潟県

新潟県では、市ごとに中小企業の販路拡大を支援する制度があります。

【上越市】見本市等出展事業補助金

市内企業の技術・製品PRや販路開拓を支援します。

- 上限額:一般20万円/新市場開拓20万円/海外30~50万円

- 補助率:一般枠 対象経費の2/3(初回)・1/2(2回目)・1/3(3回目)、小規模事業者は2/3

(初回)・以降1/2、新市場開拓枠2/3、海外枠2/3

- 申請期間:令和7年4月1日~(予算枠に達し次第終了)

出典:上越市産業部産業政策課 上越ものづくり振興センター「令和7年度 上越市見本市等出展 事業補助金の募集」

https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/266745.pdf

【燕市】海外見本市出展サポート事業補助制度

燕市の中小企業の海外販路拡大を支援します。

- 上限額:75万円(初回)/50万円(2回目)/25万円(3回目※通算3回まで) ● 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年1月30日

出典:燕市役所 商工振興課「燕市海外見本市出展サポート事業のご案内」

https://www.city.tsubame.niigata.jp/material/files/group/15/R7_kagaimihonitchi_chirashi.pdf

16:富山県

富山県で利用できる支援金は以下のとおりです。

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業

組合や組合員の展示会出展や新事業を支援します。

- 上限額:120万円(下限10万円) ● 補助率:対象経費の6/10

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:富山県中小企業団体中央会 本会流通・労働支援課「小企業者組合成長戦略推進プログ ラム等支援事業の公募について」

17:石川県

石川県で利用できる支援金は以下のとおりです。

ニッチトップ企業創出支援事業

産業競争力向上を目的に、ニッチ市場で国内外トップを目指す企業のために、展示会出展や販 路拡大などを支援します。

- 上限額:200万円

- 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:石川県商工労働部産業政策課「ニッチトップ企業創出支援事業 公募要領」

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/nichetop/documents/kouboyouryou_nicher7.pdf

18:福井県

福井県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【坂井市】展示会出展支援事業補助金

市内中小企業者が展示会等へ出展する際に必要となる経費のうち、市が適当と認めた項目につ いて、その一部を補助します。

- 上限額:20万円

- 補助率:対象経費の1/2以内 ● 申請期間:令和7年4月1日~

出典:福井県坂井市商工労政課課「坂井市販路拡大支援事業補助金」

https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/syoukou/jigyosha/shokogyo/shien/tenjikai.html

19:山梨県

山梨県で利用できる支援金は以下のとおりです。

海外展開支援事業

県内中小企業が海外市場に挑戦する際の経費を補助し、販路拡大や国際競争力強化を後押し します。

- 上限額:50万円

- 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年7月15日~10月31日(予算枠に達し次第終了)

出典:公益財団法人やまなし産業支援機構「海外展開支援事業費助成金交付要領」

https://www.yiso.or.jp/img/download/o-exhibition-yoryo.pdf

20:長野県

長野県では、展示会出展を通じた販路開拓を支援する制度が整備されています。

販路開拓助成金

小規模事業者が国内外やオンライン展示会に参加する際の経費を補助します。

- 上限額:国内・オンライン20万円/海外75万円 ● 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年8月4日~9月30日17:00

出典:公益財団法人長野県産業振興機構 経営支援本部 マーケティング支援部「小規模事業者 の展示会等への出展を支援します

販路開拓助成金(3次募集)の申請を受付けます」

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/documents/0805_hanro3.pdf

【佐久市】販路拡大支援事業

市内企業の市外・海外展示会出展を支援し、新規受注や販路拡大を促します。

- 上限額:国内10万円/海外45万円

- 補助率:対象経費の30%以内

- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日

出典:佐久市 経済部 商工振興課「販路拡大支援事業事務取扱要領 」

21:岐阜県

岐阜県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【岐阜市】見本市等出展補助金

市内中小企業やグループが見本市などの展示会に出展する際の経費を一部補助します。

- 上限額:10万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年2月27日(予算枠に達し次第終了)

出典:岐阜市役所経済部商工課 工業振興係「販路拡大支援事業事務取扱要領 」

https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/779/r6.4.1youkou.pdf

22:静岡県

静岡県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【静岡市】ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金

市内中小製造業が国内外の大規模展示会に出展する際の経費を補助します。

- 上限額:国内50万円/海外60万円(補助回数:1年に1回限りで回数により減額) ● 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和8年2月27日まで

出典:静岡市経済局商工部産業振興課経営支援係「静岡市ものづくり産業の持続的な発展に向 けた競争力強化事業補助金交付要綱 」

https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/3751/9_youkou.pdf

23:愛知県

愛知県では、中小企業の販路拡大を目的とした補助制度が用意されています。

【大府市】がんばる事業者応援補助金制度

大府市内の中小企業や個人事業主を対象に、販路開拓や展示会出展などを支援し、経営基盤 強化を図ります。

- 上限額:20万円

- 補助率:対象経費の1/2以内 ● 申請期間:令和7年度まで

出典:大府市産業振興部商工業ウェルネスバレー推進課「大府市がんばる事業者応援補助金 制度の概要」

https://www.city.obu.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/455/ganbarugaiyou.pdf

春日井市】展示会出展事業助成金

市内事業者のBtoB展示会出展(展示販売を行わないものに限る)を支援し、新規取引の獲得を 後押しします。

- 上限額:年間最大50万円

- 補助率:対象経費の50%以内

- 申請期間:事業完了日から90日以内

出典:春日井市産業部企業活動支援課「展示会出展事業助成金取扱要領」

https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/619/R7_tenzikai.pdf

集客率アップのための展示デザインに関する相 談を受け付けております。

24:三重県

三重県で利用できる補助金は以下のとおりです。

海外ビジネス展開支援補助金

展示会・商談会参加や海外向けPR活動を行う企業を補助し、海外販路拡大を後押しします。

- 上限額:100万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年8月20日~9月30日

出典:三重県雇用経済部企業誘致推進課海外展開支援班 「令和7年度海外ビジネス展開支援 補助金交付要領」

http://pref.mie.lg.jp/common/content/001193031.pdf

25:滋賀県

滋賀県で利用できる補助金は以下のとおりです。

中小企業経営革新等応援事業補助金

展示会出展などを通じた新規顧客獲得や市場開拓を補助します。

【一般枠】

- 上限額:50以上300万円以内 ● 補助率:対象経費の1/2以内

【企業間連携促進枠】

- 上限額:50~300万円

- 補助率:対象経費の2/3以内

【パイオニア認定制度枠】

- 上限額:100万円

- 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年度二次募集終了

出典:滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 活性化推進係「中小企業経営革新等応援事業 補助金令和7年度募集案内(二次募集)」

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5546142.pdf

26:京都府

京都府では、環境技術や販路開拓を支援する制度があります。

3R技術開発等支援補助事業(販路開拓等分野)

3R推進や環境負荷軽減に取り組む事業を支援します。展示会出展も対象です。

- 上限額:20以上100万円以内(プラスチック代替製品に関わる場合20万以上150万以内)

- 補助率:対象経費の1/2以内(プラスチック代替製品に関わる場合2/3以内)

- 申請期間:予算枠に達し次第終了

出典:一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター「別紙3 販路開拓等分野」

【宇治市】展示会出展支援助成事業

市内企業が製品を展示会でPRする際の費用を補助します。

- 上限額:40万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和8年3月31日まで

出典:宇治市産業振興課「2025年度 展示会出展支援助成事業 募集案内 」

https://www.city.uji.kyoto.jp/uploaded/attachment/45792.pdf

【福知山市】販路開拓支援事業補助金

市内の小規模企業者が自社商品やサービスの販路拡大を目的に、市外の展示会や商談会へ 出展する際、その経費の一部を補助します。

- 上限額:関西圏内(福井県含む)25万円/関西圏外15万円/海外20万円 ● 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:展示会など開催日の7日前まで

出典:福知山市役所産業政策部産業観光課産業振興係「福知山市農業者販路開拓事業補助金」

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/uploaded/attachment/31850.pdf

【八幡市】八幡を広めよう応援事業

市内企業の展示会出展を支援します。

- 上限額:20万円(国外の場合40万円) ● 補助率:対象経費の1/2

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:八幡市役所 建設産業部 産業振興室 商工観光課「八幡市の中小企業・商店街等の皆様 ため商工業活性化補助金」

https://www.city.yawata.kyoto.jp/cmsfiles/contents/0000010/10383/koufuyoukou.pdf

27:大阪府

大阪府では、万博を契機とした販路拡大や大規模商談会活用を支援しています。

大規模展示商談会活用事業(出展支援事業)

大阪のものづくり中小企業を対象に、国内大規模展示商談会での販路開拓を支援するため、講 習会の実施や出展経費の一部補助を行います。

- 上限額:25万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月3日~11月14日

出典:大阪府商工労働部中小企業支援室 ものづくり支援課販路開拓支援グループ「大規模展 示商談会活用事業(出展支援事業)について」

https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/shuttenshien/index.html

中小企業展示商談会出展支援事業

万博を契機に、京阪神地域の展示商談会へ出展し販路拡大に挑む府内中小企業を支援しま す。

- 上限額:10~78万円(小間料金対象)

- 補助率:対象経費の2/3以内

- 申請期間:令和7年6月16日~10月31日

出典:大阪府商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課販路開拓支援グループ「令和7年度 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金募集要項」

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/103578/bosyuuyoukou.pdf

各市町村の支援事業

大阪府では市町村単位でも独自の支援事業が実施されています。

【大阪市】新規展示会誘致助成事業 大阪市内での新規展示会を誘致し、中小企業に高度な商談機会を提供することで販路拡大と成 長を促します。

- 上限額:1,000万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

【豊中市】展示会等出展支援補助金

市内中小企業の展示会・見本市(オンライン含む)出展を支援します。

- 上限額:15万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和8年3月31日まで

【交野市】工業振興事業(展示会出展支援) 市外展示会に出展する中小企業を支援。

- 上限額:5万円

- 申請期間:随時(予算枠に達し次第終了)

出典:大阪市経済戦略局立地交流推進部国際担当「令和7年度 大阪市新規展示会誘致補助 金 募集要項」

https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/cmsfiles/contents/0000644/644374/R7boshuuyoukou.pdf

出典:豊中市 都市活力部 産業振興課「豊中市展示会等出展支援補助金募集要領」

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/hojokin/R7tenjikai.files/R70401youryou.pdf

出典:交野市 地域振興課「【中小企業向け】交野市産業振興事業補助金について」

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2014062500017/

28:兵庫県

兵庫県では、神戸市や姫路市を中心に中小企業の販路拡大を支援しています。

【神戸市】中小企業チャレンジサポート補助金

市内中小企業を中心とした企業グループが戦略的産業分野に挑戦する取り組みを支援します。

- 上限額:25万~150万円

- 補助率:対象経費の2/3以内 (直接人件費及び展示会等の経費に限る)

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:神戸市経済観光局工業課「2025年度 中小企業チャレンジサポート補助金 公募要領」

http://city.kobe.lg.jp/documents/79540/youryou.pdf

【姫路市】ものづくり販路拡大支援事業補助金

市内企業の優れた製品・技術を広く発信する展示会出展を支援します(国内・海外・オンライン・ 市内会場が対象)。

【国内展示会】

- 上限額:40万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

【海外展示会】

- 上限額:200万円

- 補助率:対象経費の2/3以内

【海外指定国展示会】

- 上限額:250万円

- 補助率:対象経費の2/3以内

【オンライン展示会】

- 上限額:20万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

【市内会場(アクリエひめじ)】

- 上限額:10万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年12月26日まで

出典:姫路市観光経済局商工労働部産業振興課 「頑張る姫路のものづくり支援 ものづくり販路拡大支援事業補助金」

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000005813.html

29:奈良県

奈良県内では、市内事業者の新商品開発や販路拡大、地域資源を活かした製品づくりを支援す る補助金制度が設けられています。

【奈良市】中小企業地域資源活用等促進事業

奈良市内に拠点を持つ中小企業や小規模事業者が、地域資源を活用して新たな製品・サービス を開発したり、海外販路を開拓する取り組みを支援します。

- 上限額:200万円(広報・展示会費は海外展開に関するもののみ対象) ●

- 補助率:対象経費の1/2以内(小規模事業者の場合は2/3以内)

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:公益財団法人奈良県地域産業振興センター 金融・経営支援課「令和7年度中小企業地域 資源活用等促進事業助成金(中小企業地域資源活用等促進事業)【公募要領】」

https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/creationbiz/pdf/kouboyouryou_R7.pdf

【香芝市】商品開発・販路開拓等支援事業補助金

香芝市内の事業者が、新商品開発や販路拡大に取り組む際の費用を支援します。展示会・見本 市・商談会などへの出展を通じて、地域の魅力を発信し販売力強化を図ります。

- 上限額:国内・オンライン展示会10万円/国外展示会25万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:予算枠に達し次第終了

出典:香芝市商工観光課商工観光係「香芝市商品開発・販路開拓等支援事業補助金」

https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/15/7113.html

30:和歌山県

和歌山県で利用できる補助金は以下のとおりです。

国内展示会への個別出展支援補助金

県内中小企業が自社の製品やサービスを国内展示会で発表し、販路拡大を進める取り組みを 支援しています。

- 上限額:10万円以上50万円以内

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:※令和7年度募集終了

出典:和歌山市経営支援部 企業支援班「令和 7 年度 国内個別出展支援事業費補助金 募集のご案内」

31:鳥取県

鳥取県で利用できる支援金は以下のとおりです。

県外催事出展経費等支援

県外で開催される鳥取県フェアや見本市等に出展する事業者に対し、出展に必要な経費の一部 を支援金として補助します。

- 上限額(2日~7日以上):北海道・東北・関東・沖縄2万円~4.5万円/中部・近畿・四国・九 州・山口1.5万円~4万円/中国地方(山口・鳥取除く)5千円~3万円

- 申請期間:令和8年3月第1金曜日まで(予算枠に達し次第終了)

出典:鳥取県物産協会「県外催事出展経費等支援」

https://www.pref.tottori.lg.jp/262984.htm

32:島根県

島根県で利用できる助成金は以下のとおりです。

専門展示会出展助成金

製造業を中心とした中小企業の展示会出展を支援し、販路拡大を後押しします。

- 上限額:30万円(承認企業は90万円)

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~随時

出典:公益財団法人 しまね産業振興財団 販路支援課 取引支援グループ「専門展示会出展助 成金募集要領(令和 7 年度版)」

https://www.joho-shimane.or.jp/files/original/20250402171948814cda55630.pdf

33:岡山県

岡山県で利用できる補助金は以下のとおりです。

県産品販路拡大支援事業

県内の中小・零細事業者による商品開発や県外展示会出展を支援します。展示会出展料、什 器・装飾費、パンフレット・チラシ制作費、新聞・雑誌広告費などが補助対象です。

- 上限額:10万円~25万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:岡山県中小企業団体中央会 イノベーション推進課 「県産品販路拡大支援事業募集要項」

https://www.okachu.or.jp/wp-content/uploads/2025/04/kensanpin_bosyuuyoukou.pdf

34:広島県

広島県で利用できる助成金は以下のとおりです。

【広島市】見本市等出展助成金

中小事業者が県外の大規模展示会に出展し、新しい販路を開拓する取り組みを支援していま す。

- 上限額:20万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター「令和7年度 見本市等出 展助成金(第2回)募集要項」

https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/R7_2_mihonichi_bosyuuyoukou.pdf

35:山口県

山口県で利用できる助成金は以下のとおりです。

大規模展示会等出展費用助成金

県内の中小企業やその組合が、国内主要都市や海外での大規模展示会へ出展する際の費用 を支援しています。

- 上限額:組合として出展8万円/組合員企業等として出展5万円 ● 申請期間:令和8年1月30日

出典:山口県中小企業団体中央会「国内大都市圏・海外の大規模展示会等に出展予定の 組合・組合員企業の皆様へ 展示会等への出展に係る費用を一部助成します!大規模展示会等 出展費用助成金」

https://axis.or.jp/wp-content/uploads/2025/05/R7daikbojosei_leaflet.pdf

36:徳島県

徳島県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【徳島市】中小企業販路拡大支援事業補助金

首都圏や海外などの大規模市場での販路拡大を目指す中小企業を支援します。見本市や展示 会といったBtoB向けの商談の場に出展する際の経費を補助し、販路拡大を後押しします。

- 上限額:国内展示会30万円/海外展示会50万円(一部販売を含む場合は国内15万/海外 25万)

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:徳島市経済政策課「令和7年度 徳島市中小企業販路拡大支援事業補助金-交付要領- 」

37:香川県

香川県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【高松市】たかまつ地域産品販路開拓サポート補助金

特産品や伝統的ものづくり事業者が県外やオンライン展示会へ出展する際、販路拡大を目的に 経費の一部を補助します。

- 上限額:10万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年1月30日

出典:高松市産業振興課「たかまつ地域産品販路開拓サポート補助金 」

38:愛媛県

愛媛県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【西条市】地域産業競争力強化事業費補助金

県内中小企業が製品や技術の販路を広げるために、県外で開催される展示会や商談会への出 展を支援します。会場借上料、輸送費、広告宣伝費などが補助対象です。

- 上限額:国内展示会30万円/国外展示会:50万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:西条市産業振興課 経営支援係「西条市地域産業競争力強化事業補助金のご案内 」

https://www.city.saijo.ehime.jp/uploaded/attachment/77011.pdf

39:高知県

高知県で利用できる補助金は以下のとおりです。

事業戦略等推進事業費補助金

県内の中小企業が販路拡大や海外展開、人材確保などを進める際の取り組みを支援します。

- 上限額:200万円(賃上げ加算がある場合は+100万円)

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和8年2月27日まで

出典:公益財団法人高知県産業振興センター 経営支援・地産地消部 経営支援・地産地消課「令 和7年度 事業戦略等推進事業費補助金補助金のご案内」

https://www.pref.kochi.lg.jp/press1/2025040100044/files/file_2025412112244_1.pdf

40:福岡県

福岡県で利用できる助成金は以下のとおりです。

【福岡市】見本市等開催助成金

福岡市内のMICE施設における新規の見本市開催や既存イベントの規模拡大を支援し、ビジネ ス機会の創出と地域経済の活性化を促進します。

- 上限額:大規模見本市など1,000万円/中規模見本市・拡張見本市など200万円

- 補助率:施設使用料の1/2以内

- 申請期間:令和7年6月23日~令和7年12月26日

出典:公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー「令和 7 年度 福岡観光コンベンション ビューロー見本市等開催助成金募集要項(追加募集)」

41:佐賀県

佐賀県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【佐賀市】販路開拓支援事業補助金

佐賀市では、中小企業等の販路拡大を促進し、産業活性化を図るため、県外やオンラインの展 示会出展、物産展出展などを支援しています。

- 上限額:国内・オンライン展示会15万円/海外展示会30万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:随時募集(対象経費の支払いを含め、事業は2月末までに完了が条件)

出典:佐賀市経済部 経済政策課 経営支援係「佐賀市販路開拓支援事業費補助金交付要綱」

https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2025/202503/p1in2uqq951msjcoluv6lu92nu5.pdf

42:長崎県

長崎県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【長与町】販路開拓支援事業補助金

長与町では、町内事業者の販路拡大や売上向上を目的に、町外で行われる公的物産展・展示 会・商談会等への出展を支援しています。

- 上限額:5万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:予算枠に達し次第終了

出典:長崎県西彼杵郡長与町 産業振興課 商工観光係「長与町販路開拓支援事業補助金に ついて」

https://webtown.nagayo.jp/kiji0035172/index.html

43:熊本県

熊本県では、地域産業の活性化や中小企業の販路拡大を目的とした補助制度が設けられてい ます。

くまもとクロスイノベーション協議会見本市等出展補助金

くまもとクロスイノベーション協議会では、会員が参加する見本市等への出展事業に対し、販路 拡大を支援する目的で、必要経費の一部を補助します。

- 上限額:国内20万円/国外30万円(異業種との連携による出展の場合一律40万円)

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年7月2日~令和7年9月29日

出典:くまもとクロスイノベーション協議会「くまもとクロスイノベーション協議会 見本市等出展補助金のご案内」

【熊本市】展示会等出展支援事業補助金

熊本市内の事業者が、海外(米国以外)の展示会や、海外バイヤー商談が可能な国内展示会に 出展する際の費用を支援し、販路拡大を後押しします。

- 上限額:20万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年募集終了

出典:熊本市経済観光局産業部経済政策課「熊本市展示会等出展支援事業補助金交付要綱」

https://www.city.kumamoto.jp/kiji00364636/3_64636_457860_up_6p8iq2bd.pdf

44:大分県

大分県で利用できる補助金は以下のとおりです。

【大分市】大分市販路拡大チャレンジ補助金

大分市内の中小企業が、県外や海外での展示会出展や商品開発などを通じて販路を拡大する 取り組みを支援します。

- 上限額:50万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年3月17日(展示会等への参加については開催初日の14日前まで)

出典:大分市商工労働観光部創業経営支援課「令和7年度 大分市販路拡大チャレンジ補助金 募集要領」

https://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien/documents/03boshuuyouryou.pdf

45:宮崎県

宮崎県で利用できる補助金は以下のとおりです。

ものづくり企業海外販路開拓・拡大支援事業費補助金

県内のものづくり企業が、新規の海外市場開拓や既存販路の拡大に取り組む際の経費を支援し ます。採択企業には、専門コーディネーターによる伴走支援も実施されます。

- 上限額:50万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年5月8日~9月30日17:00

出典:宮崎県商工観光労働部企業振興課「令和7年度ものづくり企業海外販路開拓・拡大支援 事業費補助金募集要領」

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/98152/98152_20250428082610-1.pdf

46:鹿児島県

鹿児島県では、県内製造業や市内企業の販路拡大を後押しするための支援制度が用意されて います。

鹿児島県ものづくり中核企業生産革新支援事業

県内の製造業を営む中小企業(中核企業または中核企業を目指す企業)が、生産性の向上や 新製品・新技術の開発に取り組む際の経費を支援します。

- 上限額:1,000万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年度募集終了

出典:鹿児島ものづくり中核企業生産革新支援事業「令和7年度ものづくり中核企業生産革新支 援事業」

https://monodukurityukaku.pref.kagoshima.lg.jp/

【鹿児島市】「メイドインかごしま」販路拡大推進事業

鹿児島市内の企業が県外やオンラインで行われる商談会・見本市・物産展などに出展する際の 経費を補助し、経営力強化や販路拡大を支援します。

- 上限額:10万円(個別企業またはグループ)

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:先着順

出典:鹿児島市産業局産業振興部産業支援課「補助金 中小企業者(製造業者)等のみなさまへ 令和7年度 鹿児島市「メイドインかごしま」支援事業」

https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-shien/sangyo/shokogyo/sezogyonado/documents/r7chirashi.pdf

47:沖縄県

沖縄県で利用できる支援金は以下のとおりです。

【那覇市】中小企業者販路拡大支援事業

那覇市内の中小企業が県内外・海外・オンラインで開催される展示会や商談会、物産展へ参加 する際の経費を補助し、販路拡大を支援します。

- 上限額:県内外50万円/海外:100万円/オンライン25万円

- 補助率:対象経費の1/2以内

- 申請期間:令和7年4月11日~令和8年1月31日

出典:那覇市経済観光部 商工農水課 商工振興グループ「令和7年度 中小企業者販路拡大 支援事業助成金募集要項 随時募集 」

<h2>展示会に利用できる助成金・補助金の探し方</h2>

展示会出展に使える補助金や助成金は多くありますが、制度内容は毎年変わる可能性があり、 募集期間も限られています。効率よく活用するためには、探し方を知り、継続的に情報を集める ことが重要です。

国や自治体のWebサイトをチェックする

まず確認すべきは、国や自治体の公式サイトです。経済産業省や中小企業庁、各都道府県・市 区町村のページには最新の募集要項や締切が掲載されます。更新を見逃さないようにしましょ う。

「J-Net21」を活用する

中小企業基盤整備機構が運営する「J-Net21」は、全国の助成金や補助金の情報を横断的に探せる便利なサイトです。

助成金や補助金を国・都道府県・市区町村レベルで検索可能で、分野やフリーワードで絞り込み ができます。補助金探しだけでなく、経営改善や販路拡大のノウハウも学べるため、継続的に活 用したい情報収集ツールです。

出典:J-Net21https://j-net21.smrj.go.jp/

補助金検索サービスを活用する

民間が提供する補助金検索サービスも便利に活用できます。

現在公募中の制度だけでなく、今後募集予定のものまで確認でき、目的や地域ごとに絞り込み 検索が可能です。申請サポートや相談窓口を設けているサービスもあり、実際の申請作業の負 担を大きく減らせるのが特徴です。

商工会議所や産業振興センターに相談する

地域の商工会議所や産業振興センターでは、制度の紹介や申請相談を無料で受けられるケー スが多くあります。管轄の機関に相談するのが基本ですが、電話での問い合わせが可能な場合 もあります。

自社に合う制度を具体的に提案してもらえる可能性があるため、積極的に利用しましょう。

助成金・補助金の情報収集を行う

助成金や補助金の情報は、申請条件や締切をExcelなどに整理すると便利です。複数制度を比 較しやすく、締切を逃さずに対応できます。終了した制度も翌年再募集されることがあるため、定 期的に更新して一覧化しておきましょう。

展示会に関する情報収集もこまめに行おう

補助金だけでなく、展示会自体の情報収集も欠かせません。

展示会ポータルサイトや主催団体のSNSをフォローしておけば、出展募集の案内とともに関連補 助制度の情報が紹介されることがあります。年間スケジュールや来場者数の実績、開催風景な ども確認できるため、出展判断の参考になります。

株式会社リオエンターテイメントデザインでは、展示ブースのデザインを写真で掲載しています。 展示ブースデザインの参考にご覧ください。

展示会の助成金・補助金を利用する際の注意点

展示会に出展する際、補助金や助成金を活用すれば経費を大きく抑えられます。ただし、申請手 続きやルールを理解していないと不採択や補助対象外になる可能性があるため注意しましょう。

ここでは、補助金や助成金の利用時に注意しておきたいポイントを紹介します。

対象事業所・対象経費・スケジュール・申請方法をしっかり確認しよう

補助金や助成金には、対象事業者や経費の範囲が細かく定められています。たとえば「対面展 示会のみ対象(オンライン不可)」「出展料や装飾費は対象だが人件費は対象外」など、制度ごと に条件は異なります。

また、申請期限や実施期間も厳格に決められており、書類不備や提出遅れは不採択の原因にな ります。申請前には必ず募集要項を確認し、自社が要件を満たしているかチェックしましょう。

出展手続きの前に申請が必要なケースもある

助成金や補助金の一部では、展示会の契約や支払い前に申請し、採択後に契約を進める必要 があります。事後申請が認められない制度も多く、先に契約すると補助対象外になる恐れがあり ます。

一方で、契約後の申請を認める制度もあります。いずれにしても「申請のタイミング」の要件を必 ず確認し、スケジュールを逆算して行動することが重要です。

やるべきことや当日の流れも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

<h3>助成金・補助金を受け取るには審査を通過しなければならない</h3> 助成金や補助金は、申請しても審査に通らなければ受け取れません。採択後も実績報告と確定 検査を経て、支払いが行われます。

実績報告では契約書・請求書・領収書などの証憑資料が必要で、取引の実在性や正当性が確 認されます。さらに、現地検査で成果物の実在や活用状況を確認される場合もあるため、注意が 必要です。

こちらの記事では、イベントの企画書について解説しています。

初心者に向けた作り方や注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

支払いは事業報告の完了後に行われる

助成金や補助金の多くは、事業終了後に実績報告を提出し、その内容が承認されてから支払わ れます。つまり、展示会の出展料や装飾費、交通費などは一旦自社で立て替える必要があります。

補助金を見込んで計画を立てる場合でも、まずは自己資金で対応できるよう資金繰りを準備して おかなければなりません。

基本的に助成金・補助金は併用できない

国・都道府県・市区町村など、さまざまな機関が補助金や助成金を提供していますが、同一の事 業や同じ目的に対して複数の制度を同時に使うことは原則禁止されています。ただし、事業の目 的がまつたく異なれば、それぞれの補助金を申請することは可能です。

まとめ

展示会に活用できる助成金や補助金は数多くありますが、探し出すのは簡単ではありません。 国や自治体の公式サイト、J-Net21、民間の検索サービスを利用したり、商工会議所や産業振興 センターへ相談するのがおすすめです。

ただし、申請手順や対象経費、スケジュール管理を誤ると期待する支援が受けられないこともあ ります。制度の仕組みを理解し、条件を整理したうえで計画的に準備すれば、展示会費用を大幅 に削減できます。補助金を最大限に活用して成果につなげましょう。

ブースデザインにお悩みなら、ぜひ株式会社リオエンターテイメントデザインへご相談ください。 当社は最新技術と表現力で来場者を惹きつける展示会ブースのデザインから施工、運営までを トータルでサポートします。

東京ビッグサイトや幕張メッセなどの大規模会場での実績も豊富にあり、安心してお任せいただ けます。展示会で成果を上げたい方は、ぜひ当社にご相談ください。

展示会の準備としてなにをすべき?スケジュールや当日の流れを解説

展示会の準備として求められるのは、出展目的の設定やスケジュールの作成、必要物品の手配を計画的に進めることです。この記事では、展示会後に行うべきお礼メールやアンケート分析、見込み客への効果的なアプローチ方法などを詳しく解説します。

展示会への出展準備を進める際、何から手をつければよいのか迷う方は多いでしょう。わずかな期間で準備を効率的に進めるためには、全体の流れや必要な作業を把握しておくことが重要です。この記事では、出展目的の設定や会期までのスケジュール作成など、最初に行うべき準備から解説します。展示会に関する準備や運営の流れを理解し、確実に成果を上げたい方はぜひ参考にしてください。

展示会の準備として最初に始めるべきこと

展示会の準備として、まずは出展する目的と目標をきちんと定めるところから始めましょう。新商品を知ってもらうのか、見込み顧客を集めるのかなど、出展の理由をはっきりさせます。

そのうえで「商談件数○件」や「名刺○枚」など具体的な数字を目標として設定します。こうした数字を基準にすると、終了後の成果検証がしやすくなります。達成可能な範囲で目標を定めれば、モチベーションの維持や成果につながりやすくなります。

加えて、会期までのスケジュールを作成し、誰がいつまでに何を行うのかを明記することも欠かせません。下記のような必要な業務を細かく洗い出し、スケジュールを作成しましょう。

- 展示会ブースの手配

- 集客施策

- 配布物の準備

スケジュールを作成すれば、作業の抜け漏れ防止にもなります。

来場者が集まるブースデザインの特徴も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

展示会出展までのスケジュール

出展するにあたってスケジュール作成が必要だとわかったものの、具体的に何をすべきかわからない人も多いでしょう。ここからは、出展前のスケジュールを次のように細かく分けて解説します。

- 出展1年~6か月前

- 出展6か月前~3か月前

- 出展3か月前~1か月前

- 出展1か月前~前日

区分ごとに何をすべきなのか、それぞれ紹介します。

出展1年~6か月前

出展の1年〜6か月前には、以下2点を進めていきます。

- 出展する内容を決める

- 展示会に申し込む

それぞれの内容について解説します。

出展する内容を決める

早い段階で展示内容を固めることが欠かせません。まずは発表する商品やサービスを選定し、それに合わせたターゲット層やコンセプトを設定しましょう。

集客目標の人数や必要な展示スペースの広さも明確にしておくと、その後の会場選びやブース計画がスムーズに進みます。展示会出展の少なくとも半年以上前に内容を決定できれば、展示物の準備や演出方法を計画的に進められ、全体の完成度を高めやすくなります。

展示会に申し込む

出展目的と目標を定めたら、その条件に合う展示会を選んで申し込みます。業界向けか一般消費者向けかなど、来場者の層やイベントのテーマを把握し、自社の商品やサービスと相性の良い場を選択することが重要です。

なお、人気のある展示会は早期に募集が締め切られる場合があります。出展枠を確保するためにも、エントリーは余裕を持って実施しましょう。

出展6か月前~3か月前

出展の3〜6か月前には、以下4つの準備に取り掛かりましょう。

- 出展ブースのレイアウトやデザインを決める

- 出展ブースの制作会社を決める

- 集客方法を決める

- ノベルティを作成する

ここからは、それぞれ何をすべきなのかを解説します。

出展ブースのレイアウトやデザインを決める

弊社デザイン実績:3〜6小間ブースデザイン例(27㎡〜54㎡)

集客効果を高めるために、ブースの位置や見せ方を早い段階で決めましょう。人の流れが多い入口付近や通路沿いは来場者の視線を引きやすく、足を止めてもらいやすくなります。装飾計画では、下記のポイントを細かく検討します。

- 導線

- 照明

- 商品の配置

- パネルの配置

- 商談スペースの位置

通路から見える部分に強いインパクトを持たせると、ブース内へ誘導しやすくなります。遠くからでも内容が把握できるよう、キャッチコピーや展示方法に工夫を加えましょう。

こちらでは、株式会社リオエンターテイメントデザインがご提供したブース事例をご紹介しています。

出展ブースの制作会社を決める

ブースの構成案や装飾が固まったら、施工を任せる業者を選定しましょう。一括でデザインから設営まで対応できる会社を選ぶと、打ち合わせの手間が少なくなり、担当者の負担も減らせます。

制作会社でお困りなら、株式会社リオエンターテイメントデザインにご相談ください。当社は、イベント・展示会のブース企画から施工、運営まで手掛ける専門企業です。

訪問者の関心を引くデザインに力を入れ、集客につながる空間づくりを重視しています。東京ビッグサイトや幕張メッセなど、大型会場での実績も豊富です。

株式会社リオエンターテイメントデザインは、リピート率8割以上のサポート力と提案力で、来場した方の足を止める展示会ブースをご提案いたします。ぜひご相談ください。

集客方法を決める

集客の方法を決めます。主な集客方法として挙げられるのは、次のとおりです。

- 案内状

- Webサイト

- SNS

- オンライン広告

- 交通広告

- 会場周辺のポスター

上記を組み合わせ、来場を促しましょう。当日は下記の手法を活用して、ブースへの誘導を図ります。

- 映像

- 音楽

- 展示パネル

- 配布物

- 紙袋

- ノベルティ

どのような手法を採用するにしても、来場者が思わず立ち寄りたくなるようにすることが重要です。

ノベルティを作成する

来場者の印象に残るきっかけとして、ノベルティの準備が有効です。手に取った瞬間に企業や商品を思い出せるような品を選び、展示会後のフォローにつなげましょう。

ただし、ノベルティの制作には時間がかかる場合があるため、早めに品目を決定し、業者に発注しましょう。加えて、リーフレットやパンフレットなど他の販促物も同時に準備を進めると効率的です。渡すタイミングや見せ方も計画に含めれば、受け取った人の関心をいっそう高められます。

出展3か月前~1か月前

出展の1〜3か月前には、以下5つの準備を進めましょう。

- チラシやパンフレットを作成する

- 人員手配をする

- シフトを決める

- 当日の搬入・搬出の手配をする

- 顧客へ案内状を送る

チラシやパンフレットを作成する

展示会に使用するチラシやパンフレットは、会期の2か月前には制作を始めましょう。ポスターや案内状、パネル、紙袋なども同時に準備を進めると効率的です。

外部へ依頼する場合は早めに発注し、必要なデータはIllustratorやPhotoshopなどで整えておきます。制作会社を選ぶ際は単価だけでなく、発注可能な最小ロット数も確認します。

希望する数量に対応できる業者を選べば、コストの無駄を防げます。

株式会社リオエンターテイメントデザインでは、ブースデザインだけでなく、チラシやノベルティーのプロデュースも行っています。ぜひご相談ください。

人員手配をする

会期中にブースを担当する人員は、規模や出展目的に合わせて計画します。1小間あたり1〜2名が一般的ですが、プレゼンや進行サポートが必要な場合は追加の人員を割り当てます。

シフトを決める

スタッフの配置が決まったら、休憩時間を含めたシフトを決めましょう。長時間の立ち仕事は体力的な負担が大きく、疲労も蓄積します。そのため、適度な交代時間を設定し、休憩中もブース対応が滞らないようにすることが大切です。

事前に交代順を決めておくことで、混雑時にも落ち着いて対応できます。

当日の搬入・搬出の手配をする

搬入は主に会期前日に行われるため、当日までに物品が到着するよう手配します。車で搬入する場合は、会場周辺の駐車場も事前に確認します。遠方からの場合は宅配便を利用し、到着日時や受け取り場所を事前に把握しておきましょう。

顧客へ案内状を送る

来場を期待する取引先や見込み客には、あらかじめ案内状を送付します。早めに送ることで相手もスケジュール調整がしやすくなります。

案内状には日時や場所のほか、出展内容なども記載して訪問したくなるポイントを盛り込みます。あわせて、自社WebサイトやSNSでも告知を行うと集客効果が高まるでしょう。

出展1か月前~前日

出展の1か月前から前日にかけて、以下4つの準備に取り組みましょう。

- 当日必要なもののチェックリストを作成する

- 備品の点検をする

- ブースの設営・機材テストをする

- リハーサルをする

ここでは、それぞれの準備で何が必要なのかを解説します。

当日必要なもののチェックリストを作成する

当日に慌てないためにも、必要物品を事前にリスト化しておきましょう。一例として、必要物品を下記にまとめましたのでご覧ください。

- 名刺

- ノベルティ

- 延長コード

- 脚立

- 文房具類

- 清掃道具

食品を扱う場合は紙皿や衛生用品、講演がある場合はPCや接続ケーブルも必要です。発注物は受け取り方法まで確認し、現場で不足が出ないようにします。

チェックリストは状況に応じて更新し、漏れを防ぎましょう。

備品の点検をする

持ち込む物品は、備品を事前に確認することも大切です。配布物に印刷不良や汚れがないか、機材が正常に動作するかを必ずチェックしましょう。

展示会当日は予備を買いに行く余裕がないため、前日までには確認を済ませます。必要数量が揃っているかを明確にし、不足があれば速やかに補充しましょう。

こうした準備を怠らないことで、当日のトラブルや運営の滞りを防ぎ、来場者への対応を途切れさせずに進められます。

ブースの設営・機材テストをする

ブースの設営と機材テストも当日までに完了させましょう。レイアウトどおりに物品を配置し、配線や照明の明るさ、展示物の見え方を確認します。遠目からの視認性も意識し、装飾や配置の微調整を行いましょう。

パンフレットやカタログは来場者が取りやすい位置に配置し、必要な道具や資料も整えます。設営段階で不具合を洗い出せば、本番当日に落ち着いて適切な運営が可能になります。

リハーサルをする

設営が完了したあとは、全員でリハーサルを実施します。担当ごとの役割を再確認し、担当以外のメンバーも製品やサービスの概要については話せるようにしておくとよいでしょう。

来場者対応の流れや想定質問への回答も練習し、不測の事態に備えます。説明マニュアルや想定問答集を用意しておくと、初めてのスタッフも安心して対応できます。

展示会出展時に必要なアイテム

展示会への出展は、自社の魅力を最大限に伝える絶好のチャンスです。しかし、限られた時間と空間で効果的に来場者へアピールするためには、多くの準備が欠かせません。出展するにあたって、必要なアイテムは次のとおりです。

- 展示物・什器

- PC・通信機器類

- 受付用看板

- 名刺受け箱

- アンケート用紙

- 運営マニュアル

展示物・什器

展示会で来場者の関心を引くためには、商品やサービスを見やすく展示できる什器が必要です。台や棚、スタンドなどの設置に加え、商品説明用のパネルや映像資料を準備すると理解度が高まります。

体験型のデモ機器やサンプルがあれば、実際に触れてもらうことで印象が強く残るでしょう。

PC・通信機器類

プレゼンや映像再生を行う場合は、安定して動作するPCや通信機器が欠かせません。万が一の故障に備えて、予備機を用意しておくと安心です。

ブース内プレゼン用の機材は自社で手配するケースが多いため、必要なケーブルや周辺機器も合わせて準備します。事前に動作確認を済ませ、当日にトラブルが起こらないようにしましょう。

受付用看板

受け付けの位置を伝える看板は、来場者をスムーズに案内するために必要です。「受付はこちら」などの案内を視認性の高い場所に設置すると、迷うことなく訪問してもらえるでしょう。

ブースデザインと統一感を持たせると、全体の印象もよくなります。印象がよければ、初めて訪れる人でも安心して立ち寄れるでしょう。

名刺受け箱

混雑時やスタッフが対応中の場合でも、名刺を受け取れるように名刺受け箱を設置します。後日連絡を希望する来場者が名刺を入れやすくなるよう、簡単な説明を添えると効果的です。

集まった名刺は見込み顧客の情報源となるため、回収や管理方法も事前に決めておきましょう。

アンケート用紙

アンケートは、来場者の意見を集める貴重なツールです。商品改善や今後の営業活動に活用できるため、設問内容は目的に沿って作成します。個人情報を記入してもらう場合は、利用目的をきちんと書いて適切に保管する旨を伝えましょう。

運営マニュアル

当日の運営を円滑に進めるためには、役割分担や進行スケジュールを記載したマニュアルが必要です。マニュアルには下記の情報を盛り込み、スタッフ全員が同じ内容を共有できるようにしましょう。

- 商品説明の台本

- デモの手順

- セミナーの時間割

マニュアルを紙で持参すれば、現場ですぐに確認できるため、トラブルにも落ち着いて対応できるでしょう。

展示会後に行うべきこと

展示会は、当日の集客や商談だけで終わりではありません。展示会の終了後は、以下3つのことを必ず行いましょう。

- 来場者に対するお礼のメール送信

- アンケートの集計・分析

- 見込み客へ最適なアプローチをする

来場者に対するお礼のメール送信

展示会が終了したら、来場者へ感謝の気持ちを込めたメールを早急に送ります。理想的には当日、遅くとも翌日中には送信しましょう。その際、画一的な文面ではなく、相手に合わせた内容にすると効果的です。ブースでの会話や質問内容、相手の業種や関心事項を盛り込み「このメールは自分のために書かれたんだ」と感じてもらえるよう工夫しましょう。こうした配慮によって、メールを開封してもらえる確率を高められます。

アンケートの集計・分析

展示会で回収したアンケートは、来場者の関心や要望を把握するのに役立つ資料です。まずはすべての回答を集計し、共通点や傾向を整理しましょう。

分析結果から、見込み度の高い顧客や興味関心の分野を分類できます。こうして得られたデータを次回の展示会企画に活用すれば、出展効果をさらに高められます。展示会だけでなく、営業戦略や商品改良にも役立ちます。

見込み客へ最適なアプローチをする

展示会後の営業活動では、見込み客の関心度に応じたアプローチを採用することが大切です。関心度に合った手法を取れば、見込み客とよりよい関係を築きやすくなります。

たとえば、購入や導入の意思が強い顧客には電話で連絡して感謝を伝えるとともに、商談日程を提案するとよいでしょう。一方、まだ検討段階の顧客には、メールマガジンや資料送付を通じて商品やサービスの情報を提供し、長期的な接点を保ちます。

関心度別に対応を分けることで、営業リソースを効率的に活用でき、成約の可能性を着実に高められます。

展示会を成功させるためのコツ

場者に足を止めてもらい、関心を持ち、商談へとつなげるためには、情報収集や教育までを含めた戦略が欠かせません。成功のコツは、下記のとおりです。

- 参加する展示会に関する情報収集を入念に行う

- 目標を数値化する

- 従業員に対して積極的に教育する

- 事前告知を積極的に実施する

- 来場者目線に立って準備をする

参加する展示会に関する情報収集を入念に行う

まずは、参加予定の展示会に関する情報を集めましょう。次のような情報を把握すれば、ブース構成や販促物の内容を計画的に決定できます。

- 会場の広さ

- 来場者の属性

- 過去の出展傾向

初めて出展する場合、雰囲気や流れを事前に知っておくことが安心感にもつながります。情報収集を怠ると途中で計画の修正が必要になり、コストや時間のロスが発生しやすくなるため、注意が必要です。

目標を数値化する

展示会の成果を判断するために、目標を数値で設定しましょう。150枚の名刺を獲得する、3件の成約を取るといった具体的な数値を決めると、会期中の行動指針が定まります。

また、数値化した目標は成果検証にも役立ち、次回出展時の改善ポイントを見つけやすくなるでしょう。

従業員に対して積極的に教育する

展示会の成功には、出展スタッフ全員が同じ方向を向いて動くことが欠かせません。そのためには、展示会の目的や役割分担、ブースでの対応方法などを事前に教育し、認識を統一しておく必要があります。

情報不足や認識のズレがあると、準備や当日の運営で混乱が生じやすくなります。説明会や研修を通じて、必要な知識とスキルを共有しておきましょう。

事前告知を積極的に実施する

多くの来場者に足を運んでもらうためには、展示会前の告知活動が重要です。招待状やメール送付に加え、自社サイトやSNSでも出展情報を発信しましょう。既存顧客や見込み顧客には、電話で直接案内するのも効果的です。

来場者目線に立って準備をする

展示会は企業のPRの場であると同時に、来場者が抱える課題を解決する機会でもあります。テーマや展示内容は来場者の関心やニーズを反映させ、必要な情報を短時間で伝えられる構成にしましょう。

目立つ位置にキャッチコピーや主要商品を配置し、配色やデザインも統一感を持たせることで記憶に残りやすくなります。人の流れを意識して動線を確保したり、手に取りやすい場所にサンプルやデモ機を配置したりする工夫も大切です。

こちらの記事では、展示会の面白い仕掛けによる工夫について解説しています。

考えるうえでのポイントも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

展示会の準備において欠かせないのは、まず目的と目標をしっかりと設定することです。そのうえで計画的なスケジュールを立て、必要な物品を手配し、当日の運営体制を整えることが重要となります。

展示会が終了したあとには、お礼のメール送信やアンケート分析、見込み客への適切な営業活動を行いましょう。こうした準備・運営をスムーズに実行するためには、専門的な知識と経験が欠かせません。

株式会社リオエンターテイメントデザインでは、展示会ブースのデザインから施工、運営までをトータルでサポートします。担当デザイナーが初回打ち合わせから現場管理まで一貫して対応するため、人件費を抑えてお客様の要望を反映したデザインと運営を実現します。東京ビッグサイトや幕張メッセなどの大規模会場での実績も豊富にあり、安心してお任せいただけます。展示会で成果を上げたい方は、ぜひ当社にご相談ください。

展示会の効果測定方法を解説!成果を上げるポイントも紹介

展示会は、新規顧客の獲得やブランドの認知向上など、多くのメリットがあるマーケティング活動です。しかし、展示会出展の効果を最大限に得るためには、効果測定が欠かせません。

本記事では、展示会に出展すると得られる効果や、具体的な効果の測定方法、測定すべきKPI(重要業績評価指標)を解説します。また、展示会で成果を上げるためのポイントも詳しく解説します。展示会の出展を成功に導きたい方は、ぜひ参考にしてください。

展示会出展で得られる効果とは?

ここでは、展示会に出展すると得られる効果を4つ解説します。

新規見込み顧客の獲得

展示会では、自社サービスや製品に興味関心が高い顧客はもちろん、普段の営業活動ではアプローチが難しい企業や、自社を知らない潜在的な顧客も来場します。とくに、特定の業界やテーマに特化した専門展示会では、確度の高い見込み顧客との出会いが期待できます。

見込み顧客に対し、デモンストレーションや説明を通じて製品の魅力を来場者に直接アピールすることで効率的に獲得可能です。また、名刺交換やアンケートを通じて得られた情報は、展示会後のフォローアップに活用でき、将来的な顧客獲得も期待できます。

自社ブランドの認知拡大

展示会への出展は、自社ブランドの認知度を向上させる効果的な手段です。多くの来場者や業界関係者に対して、自社の製品やサービス、企業名、ブランドイメージを効果的に訴求できます。

とくに、下記のものは来場者の記憶に残りやすく、ブランド認知の向上が可能です。

- 魅力的なブースデザイン

- 印象的なキャッチコピー

- 目を引くデモンストレーションなど

また、メディアに取り上げられたり、SNSで情報が拡散されると、会場に当日来場していなかった層にも認知を広げられます。継続的に展示会に出展することで、業界内での存在感を高められ、ブランドイメージを確立できます。

展示会で効果的にアピールするためには、チラシやノベルティーの配布もおすすめです。

こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひお役立てください。

既存顧客との関係性強化

展示会は、新規顧客だけでなく、既存顧客との関係性を深める場としても活用できます。オンラインでのやり取りが中心の顧客担当者と、直接顔を合わせて話すことで、信頼関係をより強化できます。

既存顧客との関係強化を図りたい場合は、以下の施策が効果的です。

- 新製品や新サービスの情報を提供

- 既存顧客向けの特別な案内

- 既存顧客限定のノベルティを配布

展示会は、顧客のフィードバックや要望を聞ける貴重な機会でもあり、製品開発やサービス改善のヒントを得られます。継続的な取引につなげるためにも、既存顧客を意識したコンテンツの企画・提供も心がけましょう。

販売促進

展示会は、製品やサービスの販売を促進する効果も期待できます。たとえば、製品のデモンストレーションを提供することで、言葉だけでは伝わりにくい製品の価値や利便性のアピールが可能です。効果的にアピールできると、顧客の理解を深められ、購買意欲を高められます。

競合他社の製品と比較検討中の顧客に対しては、自社製品の優位性を直接訴求でき、選定の決め手となる情報を与えられます。とくに、展示会限定の割引キャンペーンや特典は、即時の成約につながる有力な手段です。

展示会出展における効果測定の重要性

展示会への出展には多くのコストと労力がかかります。

そのため、投じたリソースに対してどれだけの成果が得られたのかを正確に把握するために、効果測定が重要です。

効果測定を行えば、出展目的の達成度を客観的に評価できます。たとえば、新規見込み顧客の獲得が目標の場合、獲得件数と目標値を比較すると、施策の有効性を判断可能です。

また、効果測定の結果は、次回の展示会出展に向けた改善点を見つけ出すための貴重なデータです。どの施策が効果的で、どの部分に課題があったのかを分析すると、ブース設計や集客方法、フォローアップ体制などを最適化できます。

効果測定で得られた具体的な成果は、社内での予算獲得を円滑に進める説得材料としても有効です。展示会出展の投資対効果を証明でき、継続的なマーケティング活動としての承認を得やすくなります。

効果測定をしないと、出展の成果が曖昧になり、改善の方向性が見えにくくなります。展示会を単なるイベントで終わらせず、着実にビジネスの成果につなげるためにも、効果測定を丁寧に実施しましょう。

こちらの記事では、展示会のマーケティングについて解説しています。

準備からフォロー施策まで取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

展示会出展で測定すべき指標(KPI)とは?

展示会の効果を正確に測定するためには、適切なKPIを設定しましょう。KPIを展示会の目的や目標に応じて設定することで、成果を客観的に評価できます。ここでは、展示会の出展で一般的に測定される主要なKPIと測定方法を解説します。

来場者数

来場者数は、展示会全体ではなく、自社ブースへの来場者数を測定するKPIです。来場者数を正確にカウントするためには、ノベルティの配布数やブース内で行うミニセミナーの参加者数をもとにしましょう。

たとえば、展示会全体の来場者数が前回より増加したにもかかわらず、自社ブースへの訪問者数は減る場合があります。この場合、DMやSNS、自社サイトでの事前告知などの集客施策やブースデザインに改善が必要です。

一方、自社ブースの来場者が増えても、名刺獲得数や商談・受注件数の成果指標が伸び悩む場合もあります。このケースでは、見込み顧客を成約につなげるための仕組みや進め方に課題があると考えられます。

名刺獲得数

名刺獲得数は、自社ブース来場者で名刺交換をした数です。獲得した名刺の枚数をカウントします。ただし、自社の関係者や既存顧客、競合他社と交換した名刺は見込み顧客にならないため対象外です。

役職や部署、企業規模などで分類し、質の高い見込み顧客がどれだけ含まれていたかを分析しましょう。目標とするターゲット層からの名刺獲得率を高めると、展示会後の商談化率や受注率の向上につながります。

商談件数

商談件数とは、展示会をきっかけとして案件化、商談化した数です。担当者によって認識がずれないように、商談の定義を事前に決めておきましょう。

- 製品デモンストレーションの実施

- 具体的なニーズのヒアリング

- 見積もり依頼など

商談内容や確度も記録しておくと、フォローアップの優先順位付けに役立ちます。

受注件数

受注件数は、展示会をきっかけとして受注に至った件数で、最終的な展示会の成果です。受注件数を測定する際は、展示会後のフォローアップ活動を通じて獲得した受注を展示会経由のものとして紐づけましょう。

ただし、BtoB商材の場合、受注までの期間が長くなる傾向にあります。そのため、展示会の実施から3か月以内など期間を決めて追跡しましょう。

また、受注件数だけでなく受注金額もあわせて評価すると、展示会の成果をより多角的に評価できます。とくに下記の場合は、受注金額を組み合わせた評価が有効です。

- 取り扱う商材の価格帯が広い場合

- 顧客によって受注規模に大きな差が出る場合

受注件数と金額の両面から効果を測定することで、売上に直結する実質的な成果を正確に可視化できます。

アンケート回答数

アンケートの回答数は、来場者がどれだけ関心を持っているかを示す指標です。回答内容を分析すると、ターゲット層の解像度を高め、製品開発やマーケティング施策の改善につなげられます。

また、来場者アンケートは、見込み顧客の具体的なニーズや課題、製品・サービスへの関心度などを把握するのに役立ちます。

LTV(顧客生涯価値)

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)は、一人の顧客が取引期間全体を通じて企業にもたらす総利益を示す指標です。LTVを算出するには、顧客の平均購入単価、購入頻度、継続期間などのデータが必要です。

展示会で獲得した顧客が、長期的にどれだけの価値を生み出すかを測ると、展示会の投資対効果を評価できます。

サイトアクセス数